繪畫丨吳國全 Wu Guoquan 作品

2020-07-21 吳國全( 黑鬼 老赫)

吳國全

(老赫、黑鬼)

1957年生于武漢市,據(jù)說祖父以上十多代都是教書匠,父親能寫會算,是一個養(yǎng)殖場的會計,文革中好多要命的大字報都出自他老人家的手筆。也不知算不算是一個文化人。但現(xiàn)在看起來頂多是一個用文字賺飯吃的人,記得以前填表時成分那一攔總是寫的“城市貧民”,毌親上過幾年小學。能算些簡單的數(shù)字且快而準,因為以前沒正式職業(yè)賣過冰棒、西瓜、香煙……父親長期生病,身體欠佳,所以家很多事情都是我老媽干的。性格倔犟,絕不服輸,現(xiàn)在回憶起來我的牛脾氣大部分是從她那里接收過來的。我從小并沒有繪畫天賦,但是字還寫得馬虎,初二因字寫得好進了一個在武漢市有名的圖畫組……。大學考了三次才勉強過關,倔犟不服輸?shù)娜舜蠖喽际且桓?,我就是這樣一個一根筋的娃兒……。

1979年 22歲,

考入湖北美朮學院。

1983年 26歲,

畢業(yè)于該院。

1985年 28歲

參加《前進中的中國青年畫展》,北京。

1986年 29歲,

參加《1986年湖北青年美術節(jié)》大型水墨。

1987年 30歲,

裝置《黑鬼傳》湖北青年美術節(jié)中心展廳。

1992-1999年 35歲-42歲,

1992年舉辦個人大型水墨、行為畫展《血溝》

1993年5月出版《黑鬼的撲克牌》

參加《第二屆中國藝術博覽會》,廣州

《第二屆中國新繪畫展》,比利時

《中國先鋒藝術展》,北京

《世紀反思·中國視覺幻燈展》,美國芝加哥大學舉辦

《透明·不透明》展,意大利、法國、比利時等博物館

《日中友好水墨畫展》,日本

《CHINA46——中國當代藝術家學術邀請展》,上海、墨爾本、中國臺灣

2000年 43歲,

《中國紙上藝術展》,法國

《穿越現(xiàn)在》,泰國、《活在此時》,法國

《中國現(xiàn)代水墨展》,香港

《上海國際藝術博覽會》,上海

《首屆中國藝術三年展》,廣州

2001年 44歲,

11月出版《21世紀中國藝朮家——黑鬼》

2004年 47歲,

《黑鬼工作室開放展》,武漢

2005年 48歲,

《2005年 中、日、德、美四國巡展》,上海劉海粟美術館、《‘85致敬 》,上海多倫美術館,

《2006年中、美、英、法藝術家作品聯(lián)展 》,北京798 3+3畫廊

2006年 49歲,

《2006黑鬼材料藝術展》,北京今日美術館

《 中國藝術家聯(lián)展 》,法國

《黑鬼個人作品展》,北京皇城藝術館

6月出版《黑鬼先生你怎么了?》

2007年 50歲,

《確定·黑鬼油畫藝術展》,北京觀音堂美術館、《黑鬼現(xiàn)代藝術作品展》,秦昊畫廊,

《黑鬼·向莫蘭迪先生致敬!》,北京798 Open實現(xiàn)當代藝術中心

《當代原創(chuàng)內異風格藝術家吳國全作品展 》,北京Art8空間

《“意派—中國‘抽象’三十年展北京展”》,北京墻藝術中心

2008年 51歲,

《力·型國際當代藝術邀請展》,北京橋藝術中心

《字跡·痕跡》大尺幅抽象畫20人聯(lián)展,北京皇城藝術館

《上上國際藝術年展 》,北京上上國際美術館

《中國三十年當代藝術展》,北京中國國家大劇院

《北京BS1當代美術館2008年度藝術提名展》,北京BS1當代美術館

2009年 52歲,

策劃并參加在中國宋莊上上美術館舉辦的《水墨思維·09中國當代水墨年度學術邀請展》

2010年 53歲,

第二屆燕格柏國際藝術節(jié)

2011年 54歲,

《歷史新宋莊藝術大展》,北京上上國際美術館

2012年 55歲,

《第二屆林州水墨雙年展 》,河南林州

《東方·新諾亞方舟當代藝術展 》,北京德易家生活藝術空間

《寬度4 集體通道——當代水墨與傳統(tǒng)水墨對照展》,北京當代藝術館

2013年 56歲,

《地景水墨》,上海秦怡紀念館新京派首次以情景劇的形式將水墨融入其中

《2013“啟” 新京派當代水墨北京首展》,北京

《2013年首屆長城當代藝朮雙年展》,金山嶺長城、山東淄博齊長城

《水墨的今世》,上海首展(上海800藝朮區(qū))

第二屆國際和平藝術節(jié),林州

《東方墨·視覺變奏—2013 中國當代水墨藝術展》

《中國當代水墨藝術文獻展》,杭州

“十墨十分”第二回之潮白河,北京宋莊

第一屆新京派藝術雙年展,北京新京派美術館

新水墨風向標第一回展

2014年 57歲,

《大象無形》當代中國抽象藝術邀請展,今日美術館

《中國(臨沂)國際藝術大展》,中國·山東·臨沂

《定位藝術—十墨III》,北京東三環(huán)

景德鎮(zhèn)國際藝術季,江西景德鎮(zhèn)

2014年變量藝術V VI VII新京派藝術雙年展第三回

《把思想懸掛起來》,廣西桂林

2014流變藝術—新京派雙年展第五回,北京上上美術館

2015年 58歲,

中國·澳大利亞國際藝術雙年展,澳大利亞·墨爾本

長春雙年展,中國吉林省長春市

《東湖畫社三十年紀念展》武漢美術館

2016年 59歲

“中國坐莊”,中國三亞

2017年 60歲,

《表現(xiàn)的質感—2017漢字水墨藝術展》,中國宋莊

《不此不彼—黑鬼40年磨成的劍》,北京798·太合藝術空間

“書齋追古”,中國國家大劇院

《水+墨:亞洲視野下的水墨現(xiàn)代性轉換》,香港水墨藝術博覽會

2018年 61歲,

《自由的尺度——第五回中國當代水墨走向歐洲》,意大利卡薩雷斯

臺灣藝術博覽會

臺灣“水墨現(xiàn)場”

2019年 62歲,

深圳設計,深圳

《石非石》,北京大劇院

藝術北京,北京農展館

“太和798.10年”,北京798

杭州水墨博覽會,杭州

藝術廈門,廈門

“水墨是一種哲學”,上海

“自由的尺度”班蘭藝術展,廈門

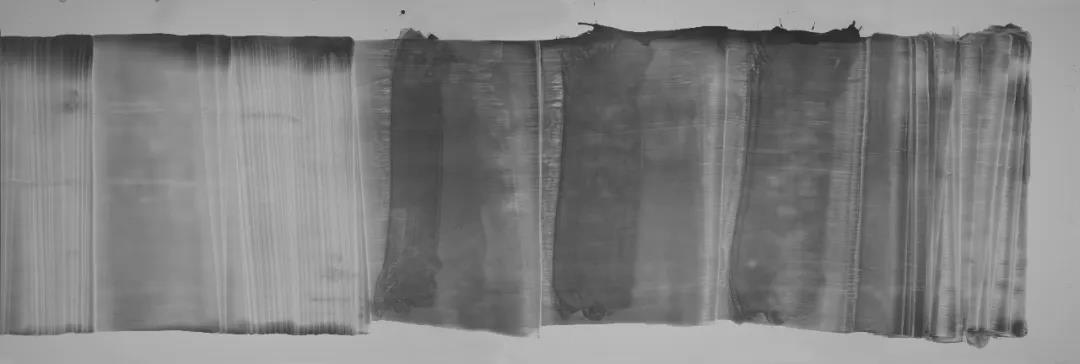

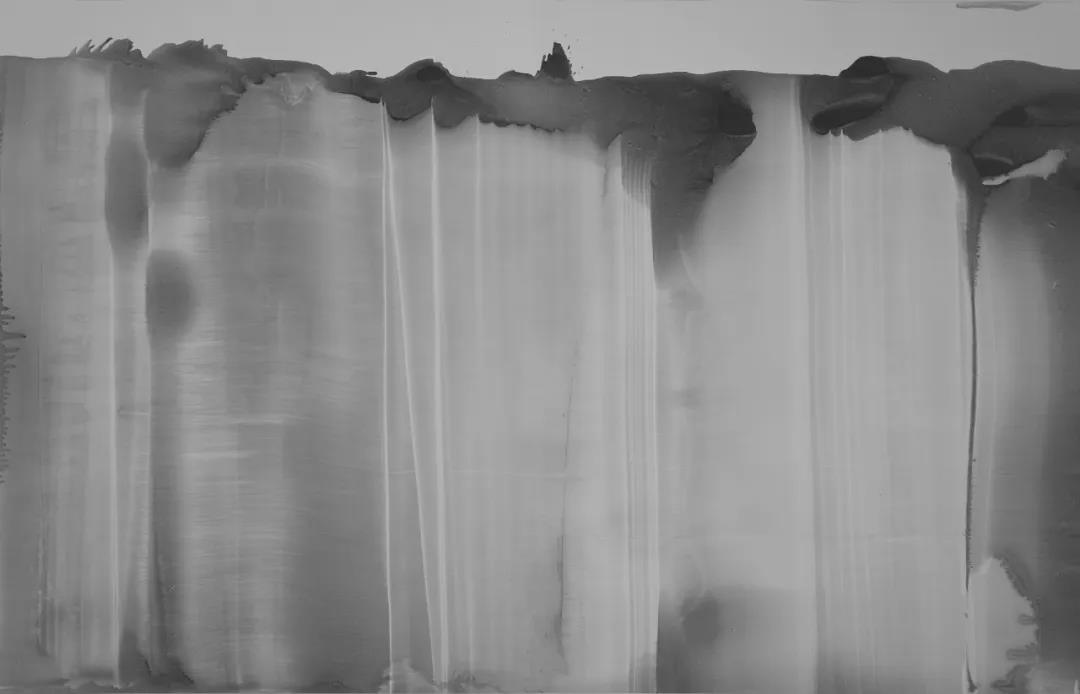

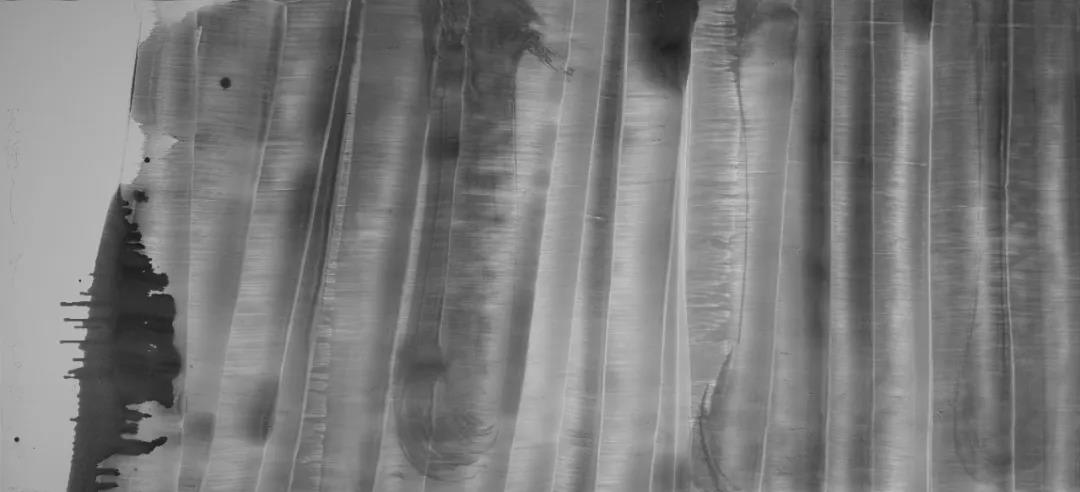

《張愛玲的窗簾》之一

160cm×286.5cm

硬質紙水墨加其它

2020年

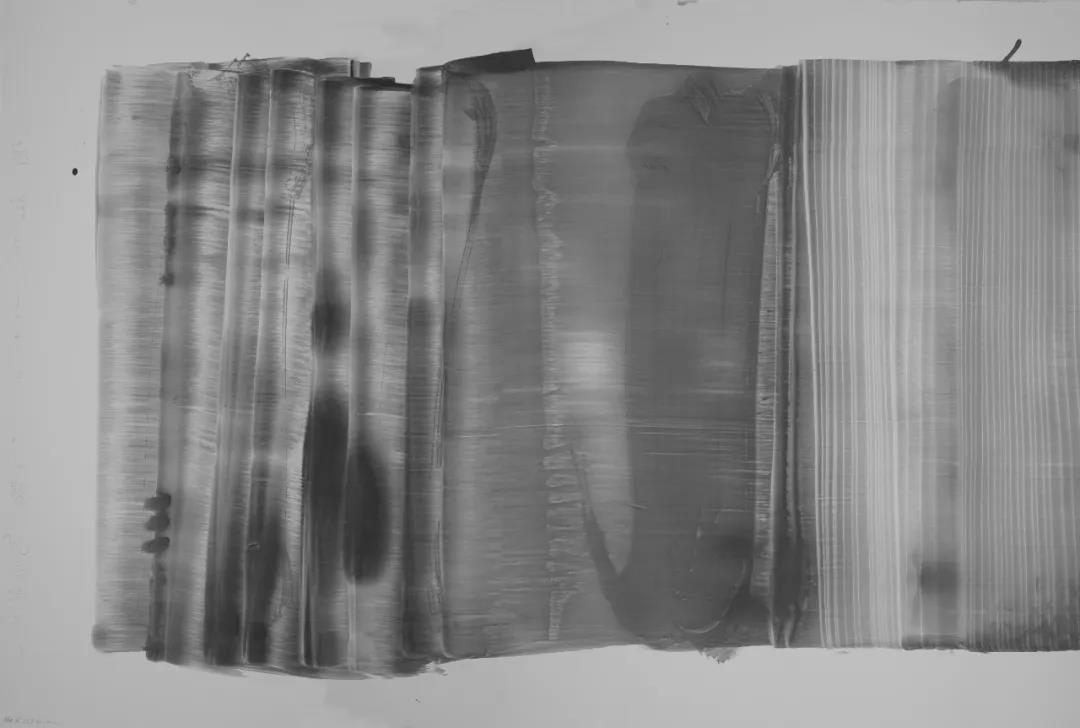

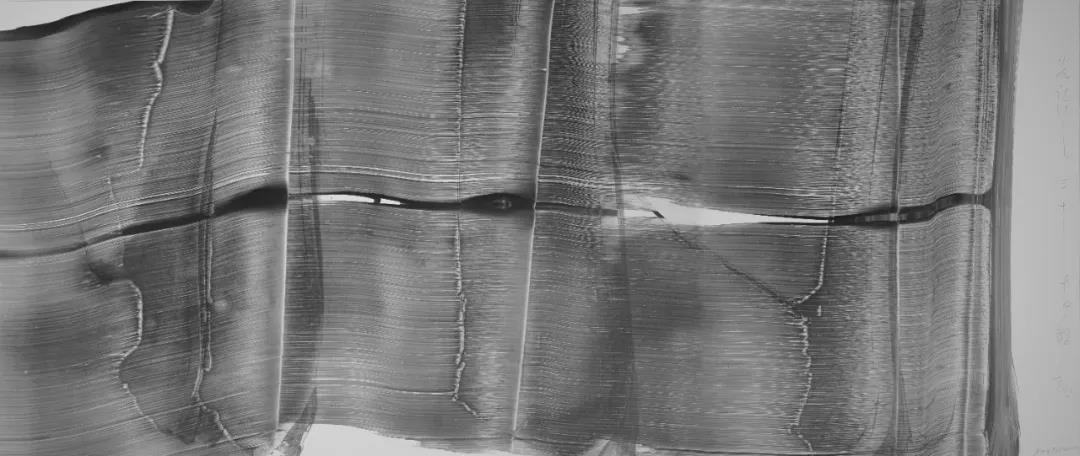

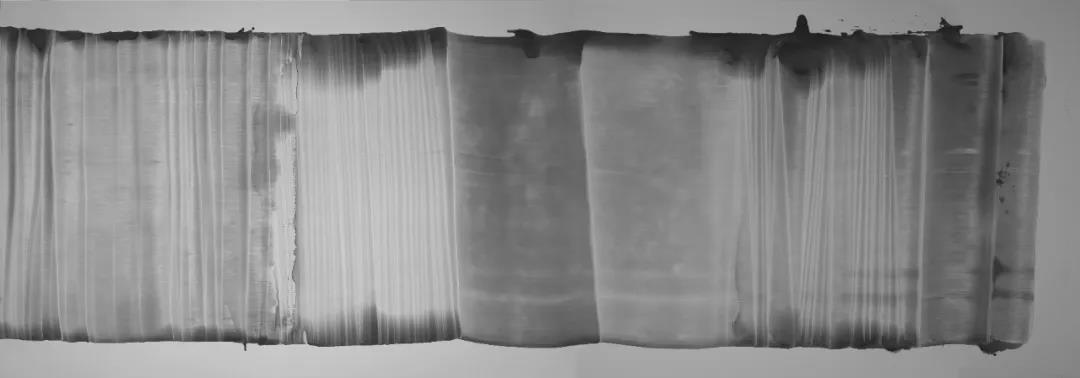

《光詩》之12

160cm×369.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

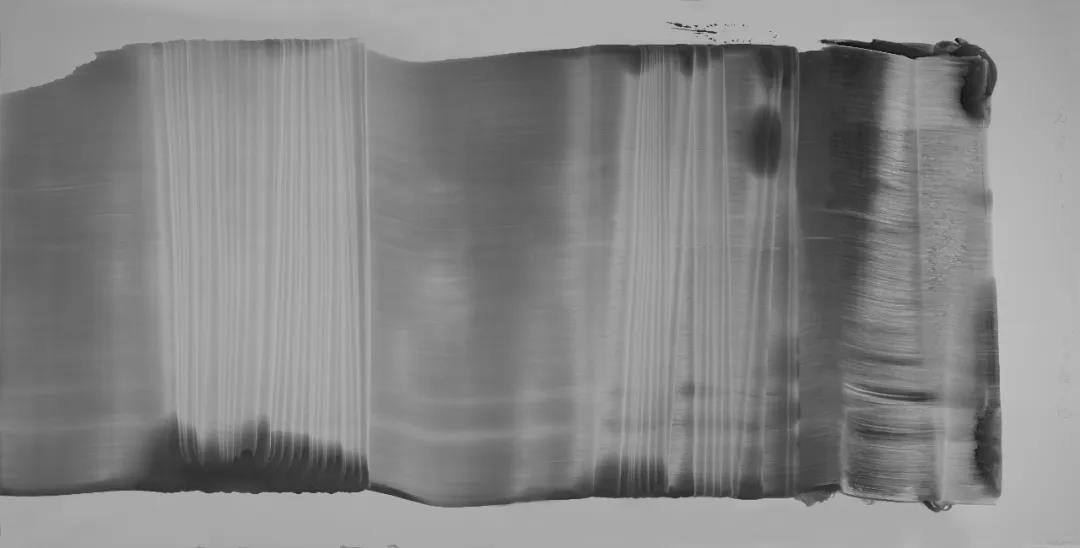

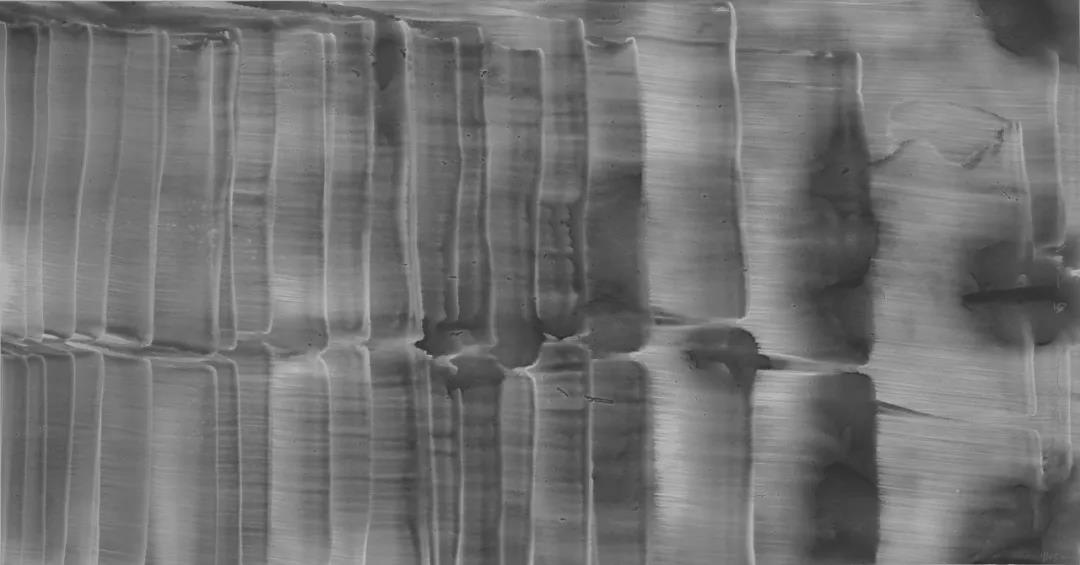

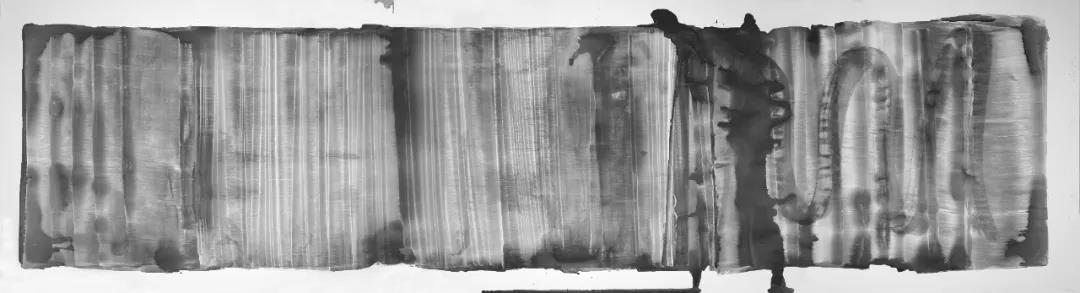

《光詩》之13

160cm×472 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

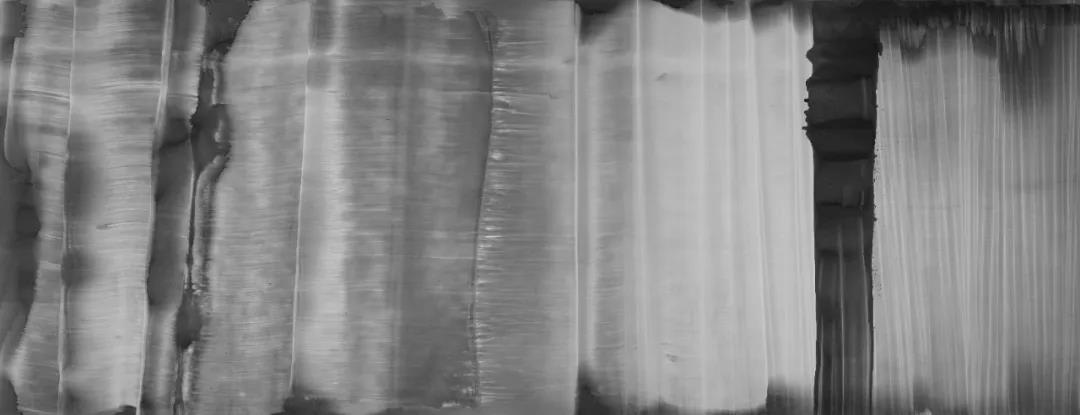

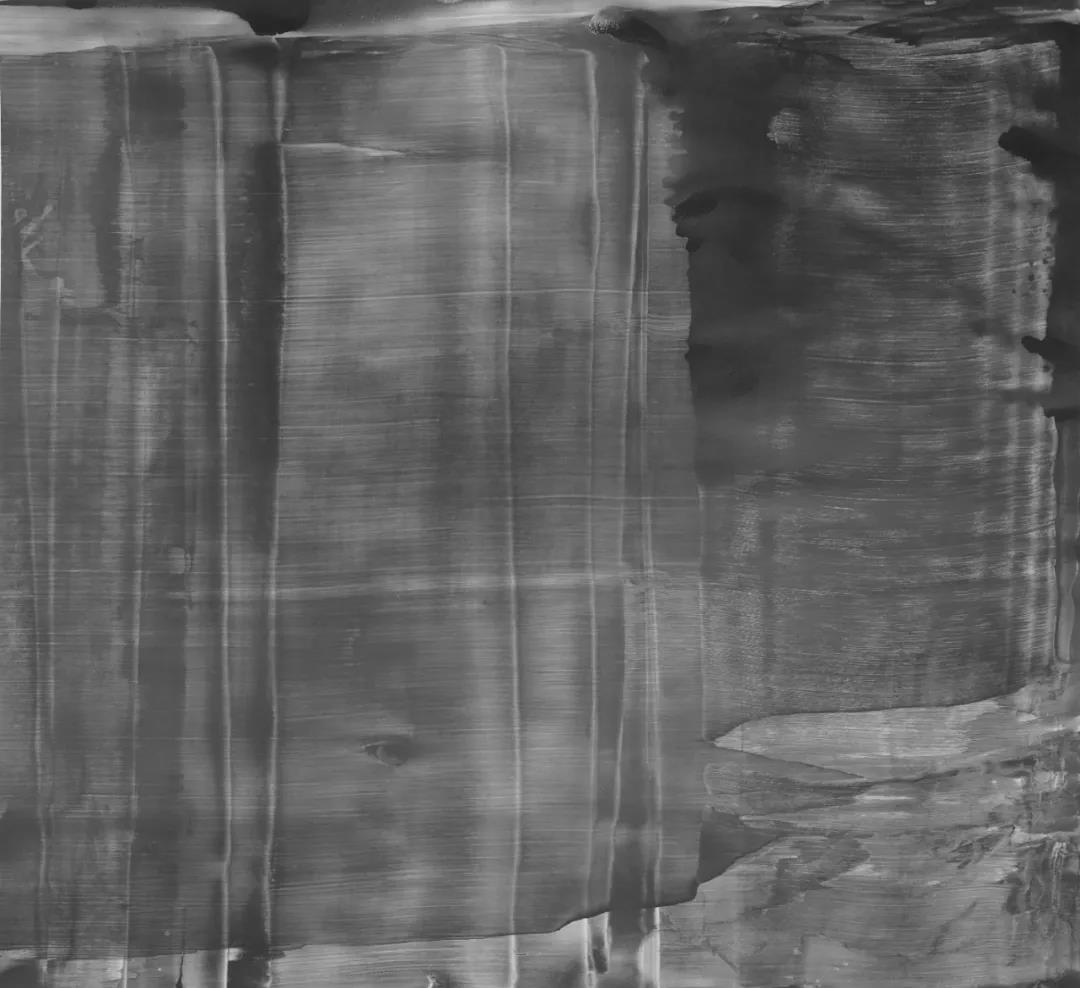

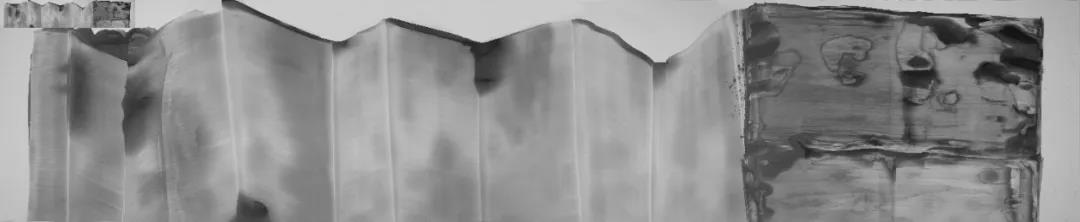

《光詩》之14

160cm×239 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之15

160cm×347cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之16

160cm×250 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

狂草、交響、建筑與繪畫的通感

周韶華

吳國全(別號黑鬼)在改革開放初期的1979年,他連考三年,好不容易考進了湖北美術學院工藝美術系染織專業(yè)。據(jù)他所言,在校期間并不是一個特別聽老師話的學生,也不是什么專業(yè)成績都好,但他一心只喜歡畫他自己所熱愛的畫。尤其當年老師教他們畫蘇式素描,他全不入耳,卻參照《袁運生云南寫生集》的筆意畫了不少以筆勾線的線性習作,這讓授課老師很尷尬,卻在同學們面前稱贊他的才氣。因為老師在暗中也觀察到他所下的苦功夫是線性表現(xiàn),對他也有所寬容。由此可知,他天生就是一個與眾不同的自稱為“黑鬼”的小子。

這位不墨守陳規(guī)戒律的藝術家,在90年以后他的工作是在出版社任編輯,編雜志、搞書籍裝幀。必須按出版社法規(guī)行事,對自性狂熱有很大收斂。在85美術新潮期間的86年湖北青年藝術節(jié)中,他創(chuàng)作了大型的以水墨藝術為主的作品《黑鬼傳》,里面有不少現(xiàn)在稱為裝置藝術的作品。后來他又畫了不少油畫、近年來又有一些近似表演作品問世。一個新的轉折是搞了一些狂草書法與廣義水墨的現(xiàn)代攝影轉換,很有想法。學工藝美術出身的他還迷上了文、史、哲以及現(xiàn)代詩歌與交響樂,也愛看各種離奇別樣的電影。我每次到他家里,他首先不是給畫我看,而是抱出一摞一摞的筆記本,那筆記本上又是圈又是點。還有他自己才看得懂的一些符號。可以看出他很重視綜合修養(yǎng),對藝術是一位耿耿于懷的踐行者。

現(xiàn)在看來他膽子大不是狂怪無理,故意驚凡駭俗,而是在尋找跨界超越的途徑,尋找沖出陳規(guī)陋法的路線圖。

他離我家較近,每次都抱著一大卷一大卷的畫來,我們在聊起畫畫、藝術、現(xiàn)代藝術、后現(xiàn)代藝術、當代藝術時,他都有與旁人完全不同的視角空間。

我抄錄他的一段文字,以洗人耳目。

“什么東方?什么西方?什么古代?什么現(xiàn)代?什么后現(xiàn)代?什么當代?什么抽象?什么具象?什么觀念藝術?什么藝術史?什么官方?什么民間?什么媒材?什么工具?什么理性?什么非理性?什么邏輯?什么實證?什么體系?什么風格?什么潮流?什么哲學?什么宗教?什么藝術?什么科學?等等等的一切……

只要是人類社會出現(xiàn)過的人和事,只要是被我聽到、看到、想到、聞到、感覺到、意識到的,千萬別被我逮著。如果被逮著,它們只是我再創(chuàng)造的詞典和參照物,但它們僅只是我表達對世界理解的工具和材料,一切藝術在我這里只是人類靈魂深度、廣度、厚度和豐富性的藝術場?!?/div>

當然他也注意到要取其精華,去其糟粕。取法其上,謹?shù)闷渲?,我之為我,自有我在。《周易》說:“變則通。不變則死”。一切都要通過自己的鑒別與消化,才能升華。

這段文字說明:藝術創(chuàng)造就應該是一個開放包容的大系統(tǒng),只有跨界,才能超越;只有雜交,才能產(chǎn)生優(yōu)良品種;只有古今貫通,中西融匯才能創(chuàng)生新的、超前的和走向未來的藝術世界。而抱殘守缺,因循守舊,把藝術搞成一個封閉系統(tǒng),拒絕引進,拒絕跨界,只能使藝術公式化,千人一面化以至僵化就寢。

我最喜歡他引入狂草和對音樂旋律節(jié)奏的追求以及把建筑形體水墨化。他把中國的狂草書法和西方的交響樂搭上關系,以及把建筑塊面結構水墨化。這類畫很多都是長卷、大長卷,有的作品:在《水墨思維·詩思史矢·詩與思逝去了嗎?》中,這些作品不是以小說的方式講故事,也不是以映像的方式來說明它是什么,而是以橫空出世,氣貫長虹,勢來不可擋,潮來不可遏的態(tài)勢與情態(tài)結構和觀眾進行交流。是對狂草運動旋律的發(fā)揮,是對交響樂章,對各種樂器的聲調發(fā)揮。而建筑結構在畫中則起了定江山的作用。他在一篇說他的狂草音樂畫的“閑言碎語”中是這樣說的:

“張旭的斷千字文、張旭的古詩四帖給我啟發(fā),一瀉千里、(狂飆、狂野、狂放不羈、狂嘯、狂舞、狂風驟雨、狂濤巨浪、狂狷、狂吼)我找不準我要的詞,對!

我就要這個不可遏制的爆發(fā),交響樂給我啟示,貝多芬給我啟示,馬勒給我啟示,青春祭給我啟示,徐渭給我啟示,德國表現(xiàn)主義給我啟示,抽象表現(xiàn)主義給我啟示,都是百里取一——我在畫外捕捉意之象、我在畫外捕捉詩之象、我在畫外捕捉思之象、我在畫外捕捉音之象、我在畫外捕捉感覺之象、我在畫外捕捉哲思之象、我在畫外擺弄空間、我在畫外研究節(jié)奏、我在畫外體驗音程、我在畫外感受變奏、我在畫外思考如何以書入畫、我在畫外考慮點線的沖擊力與張力、我在畫外思考怎樣以攝影轉換的方式入畫、我在畫外在想油加水、還是水加鹽、我在畫外琢磨海德格爾思索時間、我在畫外揣摩筆、墨、紙、水的多種性能,我在畫外琢磨力量、速度、爆發(fā)力與能量、以及筆鋒的軟硬長短。張旭就活在我的心中,在我心中活著的還有八大、有老子、有莊子、還有文藝復興與啟蒙運動的先驅……所見所思、我在畫外……所夢想的就是————要變成一個畫中的水墨詩人、畫中的視覺音樂人。”

他的這些所謂“閑言碎語”和夢想,驅使他癡迷地投入藝術實踐,也變成了一位癡迷的藝術苦行僧。目前他所面對的將是如何消化與升華自己的藝術空間,讀者也在對他抱以更加美好的期待。

2017年8月于東湖

The synesthesia of Wild scribble, symphony, and construction

Zhou Shaohua

Wu Guoquan (Nick name Hei Gui) has taken the college examination for 3 times in 1979(the beginning of China’s open up policy), and struggled into the Hubei institute of fine art’s fine art department’s dyeing and weaving major. As he once said that he was not the Apple in the teacher’s eyes, and not that good with exams. However, he put all his heart and passion to paint the pictures his loved. Especially when his teacher was teaching them the Soviet painting style, he wasn’t paying any attention. Instead, he copied “Yuan Yunsheng’s Yunnan portrait’s” painting style and created many line sketched works, this made his teachers felt embarrassed, but still praised his talent,because his teacher secretly found out that his efforts were made towards the line expressions. Therefore, the teacher was quite tolerant to him. From the story we could see, that he was born to be a distinctive kid nicknamed “Hei Gui”.

This untraditional artist’s work was an editor after the 1990s in a publication company, and his job was to edit magazines, and binding books. This work needs to follow the rules, and he needs to hide his wild passion. During the 1985-1986 “new wave” period’s Hubei young artist’s festival, he created a huge piece of art based on the water ink painting art “The romance of Hei Gui”. It has a lot of art works, which is what now we so called installation art. Then he kept painting many oil paintings, and in recent years, there are some more performance art created by him. The new turning point for him is his wild scribbling work’s conversion with photography, it was really innovative, and he was charmed by literature, history, philosophy, modern poetry and symphony orchestra (although his major was in fine arts and industrial art), he also loves all kinds of odd movies. Every time I visited his house, the first thing he shown me was not his art works, instead, he would bring out a pile of notebooks, and it’s full of scribbles of circles, dots, and symbols that only he could understand. He seems to takes great focus in his comprehensive accomplishment, and being a faithful practician of art.

Nowadays when we look back, we realized that he is not being wild or ruthless, nor is he intentionally trying to be distinctive and different, he is just trying to find a new path to cross the boundaries, and seek for a breakthrough to traditional rules.

He lived close to me, every time we met, he would grab piles and piles of paintings, and whenever we talked about paintings, art, modern art, postmodern art, and contemporary art, he would always thrown out completely different views from others.

So I wrote down a paragraph of his words to clear our minds.

"What is oriental? What is west? What is ancient? What is modern? What is post modernism? What is abstract? What is concretization? What is conceptual art? What is art history? What is official? What is folk art? What is media? What is tool? What is rational? What is irrational? What is logic? What is proof? What is system? What is style? What is fashion? What is philosophy? What is religion? What is art? What is science? And so forth…"

If everything that happened to the human society that could be heard, thought, smell, sense, and feel were caught by me, they would become my reference of recreation, and it would only be my tools and materials to express my feelings and understandings to this world. To me, all kinds of art in here are only the depth of our human’s soul, with the thickness and vastness of art field.

Of course, he also focuses to preserve its essence, and to abandon its waste. To aim high, but to hit the middle. Be an independent self and trust his own value. As the book of “Zhou yi” said:” To change is the path to realization, to not change means the end of existence.” Everything needs to be identified and digest before it elevates to another level.

These words of his tells us that art creation supposed to be a system of acceptance, in order to surpass, we must cross different boundaries: only cross breeds could produce excellent next generation; only by mastered the past and the present, and combine the east with the west, could we create a new and progressive art world in the future. However, if we only staying in the old spot, following the old rules, we would make art into a blockade system, which refuses to learn or cross borders, while only turn art into formulas. Making everyone and everything identical to each other.

What I loved him the most is his pursue to introduce musical rhythms and beats into wild scribble calligraphy, and making building figures into water ink style. He connected the traditional Chinese wild scribble calligraphy together with the western symphony orchestra, and turns the building structure’s paint blocks into water ink painting. These paintings are mostly in long and extra long scrolls. In some of his works: “The thoughts about water ink. The thought about Poems and history. Were poems and thoughts left us?” these works are not telling stories like an ordinary novel, and also did not use the method of image to describe what it is, but to use this overwhelming unstoppable, and uncontainable force to communicate with the audiences, it’s the full play of the wild scribble calligraphy, the movement of a symphony orchestra, and it’s musical instruments. At the same time, the building structure has also played a dominant role in his paintings. In one of his article about his scribble music painting said:

"Zhang Xu’s broken “thousand words scroll” , and his “four ancient poem scroll” has greatly inspired me, and ignites my creative drive, (run with unstoppable speed, wild, uninhabited, shout, dancing, storm and wind, freakish wave, free from the stubborn rules, scream with fierce) I can’t choose the word that I want, correct!”

I just need this overwhelming explosion, the orchestra, Beethoven, Mahler has given me inspirations, and I have sacrifice my youth for this enlightenment. Xu Wei, German Expressionism, abstract expressionism has all given me enlightenment. They were all selected from hundreds of figures I caught outside the image. I caught the figures of meanings, poems, thoughts, music, feelings, and philosophy, and at the same time playing with space, explore into rhythm, experience the tone and the variation, thinking about how to put calligraphy into paintings, considering about the impact and tension of dots and lines, how to convert the photography into paintings, add water to oil, add salt to oil, wondering about the thinking time of Heidegger,figure out the various use of water, paper, and ink, figuring the strength, speed, burst, and power, also the length of our brush tip. Zhang Xu lives in my heart, with Lao Zi, Zhuang Zi,and all other great

pioneers of renaissance and enlightenment period…to see and to think, I’m outside of my image…and my dream is to become—————an water ink poet in the painting, and a visual musician.”

His so-called “groundless talks” and dreams, drives him obsessively devoted to his practice of art, and turn him into an obsessed art ascetic monk. Now, what he faced is how to digest and distillate his art space, readers are also giving him their most sincere expectations.

August 2017 Dong Hu

《光詩》之17

215.5cm×126 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之18

160cm×252 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之19

160cm×327 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之20

127cm×334.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之21

108cm×309 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之22

119cm×251.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之23

75.5cm×381.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之24

124cm×273.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之25

144cm×226.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之26

129.5cm×291 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之27

126cm×285 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之28

145cm×310 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之29

139cm×227.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之30

90cm×215 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之31

66.5cm×246 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之32

141cm×207cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之33

95cm×121 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之34

94cm×180.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

‘種虛造無’的理由與困惑

高名潞

黑鬼的官名是吳國全,他是85運動中來自湖北的重要藝術家,是一位怪才。他的成名之作是水墨畫《黑鬼傳》,作品在1986年的湖北美術節(jié)展出后,在美術界反響很大,不僅有氣勢,且有楚人的鬼魅之氣。我在那時認識了他。前不久,吳國全讓我為他即將舉辦的個人展覽寫點兒文字。我欣然應允,但卻我無法觀覽他作品的原作,亦無法多談作品本身,看了他寄給我的一本厚厚的畫冊樣本《種虛造無》,談點兒讀后感。

黑鬼多年的創(chuàng)作主要著力于水墨,我想水墨媒介的靈動符合黑鬼的氣質,有時候他也做一些現(xiàn)成品的小型裝置作品。他又喜歡寫一些半詩半雜言之類的文字。讀起來很有些人生哲理的味道。

在藝術觀方面,吳國全多次談到不要把畫當畫。他把畫畫,寫文字,讀書,教書,設計,出版都當成自己的生活一部分的人。其實把畫畫當作日常個人生命的一部分,或者當成某種社會使命的一部分,這種說法也大有人在,但是,吳國全似乎對這個命題很較真,力圖在文學、哲學等各種文獻中找到答案。他對建構某種藝術風格不感興趣,相反,要為自己的藝術行為尋找一種世界觀的支撐。

如果黑鬼把做藝術的‘理由’看作和出家做隱士是一樣的事兒,那就沒什么意義了,因為,如果是那樣,黑鬼只需只作不說就可以了,無需廣涉中外各種人文領域。顯然,黑鬼不想做隱士,他要通過書寫和繪畫證明自己,證明自己和藝術的意義。然而,這些都離不開那個和‘出世’密不可分的思想,比如“虛”和“空”的哲學。所以,他把自己的多年來的作品和文字結集,并將其命名為《種虛造無》。

通常而言,“虛”和“無”是不可種也不可造的。但是,“虛”和“無”確實是“有”的開始,所謂‘無中生有’,‘有無相生’等。它們最初來自東方任其自然的世界觀,但黑鬼的“種虛造無”似乎帶有西方入世神學的影子在里面,因為上帝造物在神學那里是一個真事兒,人類需要這個神話,盡管心里明白它是一種虛無。

顯然,“種虛造無”本身就是一種悖論,一個矛盾命題或者一種困惑,甚至是一種痛苦的表述。當你不把“什么”當作什么的時候,那“什么”就可能變成“什么都不是”。比如,當你不把畫當成“畫”的時候,那你的畫就面臨什么都不是的危險,它只是一個人愛做的事兒而已。除非被社會中的接受者群體所喜愛并有效地被論證為具備了“畫”的價值。這樣我們就會明白,有人之所以提出“不把畫當畫”的口號,其實并非認為畫布重要,主要還是想給‘為什么要畫’或者‘為什么不能這樣而是要那樣去畫’講出個道理來。

倘若,把作詩、畫畫、寫字當作自己日常社會行為一體化的行為,那就和出家沒有什么兩樣。如此一來,沒必要討論‘畫’和‘藝術’這個命題,就象弘一法師從來不把自己的字看作書法一樣。之所以要涉足‘藝術’是因為藝術總還是有一定的共識標準的。這里有優(yōu)劣和高低之分。因為,并非所有以藝術的名義造出的物質形式都能夠呈現(xiàn)人類視覺感知的智慧,甚至絕大多數(shù)不能。

但是,非要給“藝術”或者“不是藝術”講清個道理那就是現(xiàn)代人的困惑、糾結和矯情了,說的更準確一點兒,這種糾結乃是二十世紀以來的藝術史中才出現(xiàn)的現(xiàn)象。西方古典藝術只要去檢驗藝術中的形象世界和外在世界之間的模擬關系是否有效就可以了,中國文人畫只要去體味文人心性和自然意境是否在筆墨山水中對接就可以了,如果能夠達到出其不意,意在言外就更好了。這些感知和體味無須用道理和語詞去論證。

然而,現(xiàn)代以來的藝術則不一樣了,藝術家必須思考如下標準。第一,必須求證是否符合‘歷史進步’(創(chuàng)新);第二,必須表現(xiàn)‘真實自我’(自由);第三,必須進入話語系統(tǒng)(施用)。這是18世紀西方啟蒙開始出現(xiàn)的藝術再現(xiàn)的新標準。它本來出自歐洲二元對立的邏輯哲學觀和世界觀,但經(jīng)過兩個世紀的廣泛傳播,如今已然是普世的當代藝術標準。雖然,后現(xiàn)代批判和顛覆了‘歷史進步’的啟蒙烏托邦,但是,卻仍然把‘自我’和‘話語’視為當代的核心價值,因為,后現(xiàn)代主義其實仍然沿著現(xiàn)代主義的反神學和反美學的邏輯進發(fā),只是走的更極端而已,因為他們又把另一個極端(自我和話語)神話了。這就搞得當代藝術家太累了,大有一種倘若有一百萬個藝術家就得有一百萬個觀念的趨勢。當代藝術就象一堆散沙堆起來的金字塔,失去了凝聚力和共識標準,大多只剩下所謂的‘國際化’外觀了。難怪七十年代以來,西方出現(xiàn)了各種危機論和終結論,從人的終結到藝術的終結,其實都是現(xiàn)代危機和困惑的折射,而早在二百年前黑格爾就已經(jīng)預見到這個危機了。

我看到,黑鬼的‘種虛造無’其實就是這個當代藝術危機和思想困惑的大海之中的一葉小舟,頂著一桿虛無的風帆。它似乎在說,虛無就是今日藝術的靈魂。

黑鬼的‘閑言碎語’因此并非滿紙荒唐言,而是力圖象尼采一樣不斷地否定,可能唯一可信奉和推崇的是自己的直覺和聯(lián)想,私密的意識流,即他所說的‘靈魂’。當否定和虛無綁在一起時,它必定和后現(xiàn)代的‘顛覆’搭上關系。如果只是‘否定’,那將走向破壞,因為‘否定’意味著啥都不要,不要就必須扔掉。而‘虛無的否定’則有點兒模棱兩可,所以會走向‘顛覆’。顛覆和破壞這兩者的殺傷程度本應該沒有什么區(qū)別。但顛覆是取巧式的破壞,即,我既要破壞你,同時我還需要你,還要用你。

水墨是黑鬼的《種虛造無》的最好的媒介代言,在骨子里,黑鬼相信水墨的靈動似乎可以自然而然地和‘靈魂’對接。從哲學層面講,這是有道理的,因為‘墨’是黑,黑的本意是‘玄’,‘玄’就是‘有’和‘無’的關系,而探討這個關系的學問就是我們通常所說的‘玄學’。而用視覺形象去呈現(xiàn)這個‘玄’,那就是中國傳統(tǒng)繪畫的‘墨象’。然而,中國傳統(tǒng)水墨的‘墨象’并非出自顛覆的立場,它和明道、暢神、窮理盡性、抒胸中逸氣等等心性開發(fā)分不開,‘墨象’是一個系統(tǒng)關系,是心性之‘有無’與林泉之‘有無’之間的關系,是理、識、形的認識論關系的水到渠成的建樹,也就是通常所說的意境追求。

當代藝術家大多不理解也看不起那個意境了,所以根本無力回到那種‘墨象’世界,其根本原因是當代人失去了那種對自然宇宙的敬畏,因為他們太過于關注自己的‘真實’世界了,其實到哪里去找這個孤立封閉的真實?但這種自戀形成了藝術中的戾氣。戾氣就是一種帶有否定和抱怨的個人情緒,是文人畫末期由心性走向情緒的結果,現(xiàn)代人給它一個美稱叫‘自我表現(xiàn)’。戾氣最早在‘八怪’和‘八大’等人的作品中出現(xiàn),到了二十世紀,又和現(xiàn)代主義、后現(xiàn)代主義合流,成為一種準‘當代’的水墨語言。這導致當代水墨在總體上不僅失去了八大和‘八怪’等人的真情和才氣,更進一步,多了不少浮泛時尚的觀念和外部施用的功能表象。

更重要的是,中國當代水墨又把后現(xiàn)代主義那種為藝術‘找理由’的觀念色彩帶進了水墨。這就給了當代水墨一種永遠揮之不去的矛盾和痛苦,是造‘墨象’,還是造觀念圖像?但現(xiàn)實的回答是,沒有言說就沒有水墨。

其實,說到底,這個痛苦首先來自人本身。舉目天下,似乎沒有一塊人性的凈土。何謂人性?‘人性’不可在人自身的概念中,比如,人類、人文主義、個人自由等等這些所謂的人性概念中去討論人性,因為事實證明,這些‘政治正確’的人性概念,并不能阻擋某些‘人性’的代言去發(fā)動反人性的災難,十字軍,納粹,伊拉克戰(zhàn)爭等。這些‘人性’代言的‘正確性’或者‘正義性’都無一例外地來自人類中心論,只不過運用了不同的代名詞,比如‘上帝’,‘主義’,‘族性’,‘陣營’,甚至‘自我’等等。

真正的人性來自人與自然和‘非我’的他者真正平等的社會觀和宇宙觀,否則‘人性’不過就是人類中心論的同義詞和變體。后現(xiàn)代主義讓我們時刻關注‘真實自我’的意識流,以及‘權力話語’的社會敘事,其實這仍未跳出人類中心論的陷阱。

人,不可再沉溺于此。而作為表達人和世界,人和自然的‘智慧關系’的藝術,更應當走出當代人的狹隘和施用,去靜觀天際,去擁抱他者和宇宙,爾后方知何謂人的靈魂。

寫下這點兒膚淺甚至謬誤的文字,很高興與黑鬼及同道們交流討論。

2017年8月22日于北京

《光詩》之35

97.5cm×106 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之36

95.5cm×126 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之37

123cm×195 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之38

151cm×165 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之39

116.5cm×133 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之40

63cm×152cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之41

116cm×177.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之42

152cm×171 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之43

77cm×147 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

知黑守黑——淺析黑鬼水墨

文/賈廷峰

黑鬼的創(chuàng)作,始終承載著個體生命對生存意義的一種排遣效用,其多年來在藝術形式上的所取得的突破和創(chuàng)新,亦是基于同質化的文明泥沼帶來的社會墮怠,所作出的無奈對抗。其目的是通過不斷地設定、追問、思考、行動、解決的循環(huán)自娛中,時刻磨礪自我意志,并使之保持在恒定鋒利的狀態(tài)。

較之探討黑鬼的藝術,我更愿意深究其人,在我看來,黑鬼的整個人生軌跡更像是一件引人入勝的藝術作品。他曾是85新潮美術的中流砥柱,參與了具有美術史價值的《前進中的中國青年美展》,卻拒絕借助時代洪流的裹挾而華麗登場。對于革命運動式的藝術浪潮,黑鬼有著天然的警覺以及常人難以企及的獨斷敏銳,其主動疏離85群體視野,始終保持著類似旁觀者的審視與反思,從而規(guī)避自身被烙上符號的枷鎖。實際上,黑鬼無意以藝術的名義去獲得某種解脫,而僅只是將設定為一場沒有終極目的的生命游戲,他穿行游走其中,似身騎老馬的唐吉訶德,有著一股決絕的史詩悲愴感。

近四十年的藝術創(chuàng)作生涯里,無論是以怎樣的藝術樣式,黑鬼總有能力將自我的生命感知與生存體驗化入到新的創(chuàng)作語言之中,而一旦這種語言走向成熟,他又會毫不留戀地抽身離開,轉向下一個挑戰(zhàn),從裝置到行為,油畫到水墨,黑鬼不斷地出入于現(xiàn)實和幻想、肉身與意念之間,盡情地釋放體內噴薄欲出的巨大能量,完成火的淬煉和玉的包漿。黑,既為滿溢,又指向虛無;鬼,既為妄象,又冥冥可查,黑鬼的作品亦是如此,他有意造成視覺和思維上的某種對抗與沖突,不讓讀者直接抵達作品背后的含義,并期待因此形成不同的解讀方向,作者自身則處于一種中間的混沌狀態(tài),不管什么傳統(tǒng)、現(xiàn)代與當代,人類所有的視覺經(jīng)驗與美學理論在黑鬼這里都可以被打破、重組、再造,從而變成他燃燒生命的養(yǎng)分。

前些日子,在武漢的工作室看了黑鬼的一批水墨新作,一改以往我對他作品的感受,原來的吶喊、表現(xiàn)、撕裂、糾纏剎那之間轉為一種陌生的視覺沖擊,在一片雪白的世界,以一種極具控制力的筆觸呈現(xiàn)出來,仿若千斤墜石,以各種形態(tài)出現(xiàn)在紙上,如懸崖邊上的舞蹈,充滿著澎湃與激越之感而又不失優(yōu)雅與寧靜,在大開大合之中無時無刻不充滿著浪漫與抒情,又如禪宗世界里無去來處、動靜等觀。如果說黑鬼的藝術在穿透和撞擊黑暗,那么他一直在“知黑守黑”,他的意志和反判,無疑在黑暗中給人帶來光明,這就是黑鬼藝術的意義所在。

一個人在一條道上孤獨前行了大半輩子,這個人不是瘋子就是天才!

是為序

2017.9.2于環(huán)鐵藝術園區(qū)

Understand and guard the black

-------Briefly defining Hei Gui’s water ink

By Jia Tingfeng

Hei Gui’s creation has always been carrying the divert effect of individual life to the meaning of existence. Through years of innovate, and break through in different forms of art. Based on his self-resistance to the laziness and the “unification marsh” of our civilization. His goal is to continuously setting, questioning, acting, and solving our endless circulation of entertainment, at the same time, constantly forging and sharpening our self-consciousness。

Instead of talking about Hei Gui’s art, I rather want to look into he himself. To me, Hei Gui’s trail of life was just like a piece of art work. He was the “grand pillar” of the 1985s new wave of art, and participated in the most valuable “Marching Chinese young artist’s exhibition”, but refused to borrow the trend of that era to make a grand opening for himself. Towards the tides of the revolution of art, Hei Gui has this decisive sensitivity and natural awareness, he intentionally stepped away from the mass visual experiences in the 1985’s, and still maintained the introspection and judgmental mind as an observerto to dodge the “chains” of been branded. As a matter of fact, Hei Gui does not intend to seek for a relief in the name of art, instead, just make it programmed into an endless game of life, he walks in and out of it, like Don Quixote with his old horse, with a sense of epic woe.

In his 40 years of art creating career, no matter what form of the art it is, Hei Gui would always melt his life sensation and his experiences of existence to the brand new creative language, but once these language became mature, he would escape from it as soon as possible, and turn to the next challenge. From installation to performance, from oil paintings to water ink, Hei Gui constantly walk in and out of the real world and the illusive world. In between the physical and mental realm, he freely express the power that released out of him, complete the forge of fire and the patina of the jade. Black (Hei), means full, but also means emptiness; Ghost (Gui) means illusion, but also means things that are unknown, that’s what Hei Gui’s work is like, he intended to create this conflict between our visual and our mind, not letting the reader to reach the meaning behind the work, and hoping that this could bring different thoughts from the readers and viewers. However, the author himself remain in a middle and chaotic realm, no matter traditional, modern or contemporary, the visual sensation of human will be broken down, reorganized, and reconstruct by Hei Gui’s aesthetic theories.

Earlier, I have seen some of Hei Gui’s water ink work in his studio in WuHan, it changed my feelings towards his works, those shout outs, expressions, tearing,and tangling has converted into a strange visual crush, in a pure white world, using this extremely controlled brush works to express, like a thousand tons of rocks falling, and presented in various of ways, like a dance on the cliff, full of the feeling of overwhelming power with elegance and peace, from his wild and free brush works, we could also felt his romantic expressions from within, it’s just like what in the world of Zen, it comes and goes without a destination, and balance the moving and still force. If Hei Gui’s art works are penetrating and impacting the darkness, then he is always “Understand and guarding the black”. His mind is rebellious, it’s to bring lights to the people in the dark, and this is the meaning of Hei Gui’s art.

Once a man walked on a road of loneliness for almost all his life, he is either a mad man or a genius!

This as the prologue

September 2nd 2017 in Huan Tie art district

《光詩》之44

54.5cm×108 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之45

135cm×157.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之46

133cm×145 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之47

82.5cm×139 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之48

95cm×150 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之49

104cm×205.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之50

142.5cm×179cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之51

136cm×124 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

老赫的《光詩》新系列:打開世界之門的靈光

夏可君

中國當代水墨藝術,經(jīng)過此2020年全球化新冠病毒的打斷,也經(jīng)歷著關口的考驗,不經(jīng)過生死考驗的藝術,即,沒有把水墨的品性:黑的更黑,白的更白,沒有讓水墨的“黑白主義”哲學,在生死面前,發(fā)揮到極致,讓水墨經(jīng)受生死之侵襲,水墨藝術又如何具有靈魂的深度?藝術作品又如何具有精神的強度?

藝術,從來都應該是大靈魂的呼吸,是精神強度的極致表現(xiàn),僅僅關涉靈魂的品質。2020年的生命考驗,如何鍛造出水墨的靈魂,如何重新打開世界之門?

單純以形式語言、以材質的表現(xiàn)力、以技巧的復制,以觀念的制作,等等,為藝術表達的時代,已經(jīng)過去了。當代水墨藝術必須經(jīng)過一次生死的洗禮,才可能重獲水墨的魂魄。

在困守武漢幾個月的水墨藝術家老赫2020年的新作——《光詩》系列新作上,我們看到了穿越生死的魂魄之光的來臨,感受到了水墨接納光力,改變水墨氣度的新繪畫。

在老赫新作上涌動的光波,其純粹的靈光打開了靈魂的世界之門。

1,西方之光的形而上學強力

在德里達的解構哲學看來,西方文化及其繪畫藝術的整個視覺語言表現(xiàn)為一種有待于批判的“光感中心論”或“太陽中心主義”,所謂的在場中心論其實是“光”直接顯現(xiàn)自身在場的力量或強力意志。

無論是唯一神論的宗教神學還是哲學理性的明證性,無論是光錐學的視覺數(shù)學化還是人性的啟蒙自主,從文藝復興以來變得尤為明確,我思故我在——不過是目光射線純粹的自身明證性。此光的形而上學,作為第五元素的靈光,一直隱含著光的力量(power)或暴力(violence),以祛除黑暗的名義,光的刺穿、穿透、開啟等行動,其光照打開的方式,一直隱含著暴力的撕開與主體的強力意志。

以至于海德格爾后期在“顯-隱”的張力中,更為強調“隱藏”的重要性,他反思技術的集置與揭示時,試圖通過藝術,尤其是自然化的藝術,來消解光的暴力,走向林間隙地的神秘,但對此轉化,西方當代藝術并沒有給出明確的回應,也許中國藝術家可以給出更為恰當?shù)木C合?即,“光氣融合”是一種隱含的期待?

這是當代藝術不得不再次面對的疑難:如果數(shù)字復制技術導致一切更為透明敞視化,藝術的魅力是否就是去守護世界殘剩的秘密?但又不可能不面對光的穿透力量。那么,如何在隱藏中還有著顯現(xiàn)?并且讓隱藏的保持為隱藏的?這就是本雅明也試圖觸及的根本問題:“面紗”之美如何可能?如何以光感來編織一道面紗,又并不撕裂面紗本身,而且此面紗似乎又自身化解,播散自身,并不形成自身的執(zhí)念,又依然保留了面紗之美的靈暈,如此的多重折返,撕開中的保護,敞開中的柔和,如何可能實現(xiàn)出來?

此光的面紗,單靠光感本身是否無法實現(xiàn)?中國的水墨藝術,其“氣化”為主的朦朧恍惚感可以化解“光感”的暴力?但氣化為主的水墨藝術一旦接納光感的元素力量,是否又徹底喪失了氣化的包裹性?

光感與氣化,這并非僅僅是兩種文化的差異,而且也是生命感知,還有著存在歷史與生存意志顯示自身力量的根本不同。

對于藝術而言,有著一個當代的生命感知元素的存在論差異:一方面,是以顯現(xiàn)的技術“暴露”一切,還是“保護”生命的秘密,這是顯示-隱藏的差異;另一方面,則是突出光感技術的強烈與色彩的豐富性,還是增強氣化滲透彌散的隱秘活力?或者說,這兩個方面,是否有著相互的轉化與相互的滲透?這是當代藝術要面對的根本問題。

2,中國水墨的氣化弱勢

不知這是幸運還是不幸,中國水墨繪畫,因為禪宗的影響,以王維為起點,在宋代絹本之后,走向水與墨以及宣紙的材質時,逐漸減少了光與影的表達,與唐代敦煌西域的凸凹畫法以及金碧色彩的光感不同,宋代以后的文人藝術走向了以“氣化”為主的水墨書寫性,尤其在“米氏云山”出現(xiàn)之后,更為嚴格貫徹了“氣韻生動”的要求,即便有著宣紙留白的白光,或者說在“雪景圖”上面有著光的少許表達,但“光感”幾乎被“氣化”所代替。

直到晚明的龔賢那里,作為董其昌晚歲的學生,在金陵無疑見過不少基督教繪畫,其“積墨法”通過層層黑墨把空白處的留白以強烈的對比逼迫出來,讓空白發(fā)出白光,無疑開始了氣化與光感的結合。但這種結合,在清代水墨繪畫并沒有貫徹開來,當然在西方人郎世寧那里,繪畫接納了光,但他的寫實再現(xiàn)又減弱了氣化的生動性。直到黃賓虹晚年,回到龔賢,以信筆反復涂寫,在一次次涂寫的墨痕之間白處發(fā)出墨光,開始接納光感。隨后其學生李可染,因為受到徐悲鴻所提倡的西方油畫與素描光影對比的要求,才把黑白對比,通過寫生方式,把光影帶入到水墨之中,光感與氣化開始結合。但因為這些作品過于受到政治圖像支配以及寫生再現(xiàn)的束縛,光感與氣化的關系,并沒有得到更為自由與自主的解決。

從85新潮開始,因為受到西方現(xiàn)代藝術影響,中國水墨開始回到材質本身的表現(xiàn)力時,墨的純粹黑化,西方的光感對墨的沖擊,在1990年代張羽《靈光系列》上有所體現(xiàn),其殘圓與破方的對比是實驗水墨非常富有代表性的作品,試圖以西方的強光來破解水墨的圓氣飽滿,殘圓和破方的形態(tài)學獨立,打破了太極圖的圓環(huán)封閉,顯現(xiàn)出光的破碎力量,讓二者處于懸置與漂浮的撕裂狀態(tài)。這也是中國水墨藝術比較自覺面對光感與氣化的張力關系,光感與氣化彼此矛盾沖突,這與1980年代以來東西方文化沖突的理念與反思相關,也與氣化的朦朧與光感的穿透——這二者之間的感知悖論相關。但可惜后來張羽并沒有延續(xù)二者之間的張力深入展開,二者處于分裂之中,而且張羽的《靈光系列》主要在繪畫材質與形式對比上展開,還沒有觸及更為深層的生死魂魄與精神超越的層面。

光感與氣化,如何既要體現(xiàn)二者的差異與沖突,又要有著內在的融合,而且是虛薄式含蓄的融合,還要帶有靈魂的魄力,這是中國當代繪畫,尤其是水墨繪畫有待于解決的根本問題。

此外,西方現(xiàn)代性藝術也不是沒有面對光感與氣化的關系,在英國19世紀的水彩畫,尤其是透納晚期作品上描繪現(xiàn)代工業(yè)船的煙霧,面對倫敦的大霧時,霧氣與煙云開始進入繪畫,模糊了光學透視。隨后印象派的莫奈20世紀初畫出倫敦塔與橋光氣模糊一片的氣氛,光感與氣化在西方油畫才開始自覺地融合。這在塞尚晚期油畫的水彩化,莫蘭迪晚期靜物畫上形體融合,以及羅斯科色域繪畫色塊邊緣之間的呼吸關系,“氣化”與“氛圍”的美學,逐步進入到繪畫之中,消解光感的強力。我們這里不討論這個復雜的過程。

3,老赫的光波絲語

回到中國當代的水墨新繪畫上來,我們在老赫這幾年的作品上,尤其在今年2020年新冠病毒全世界傳染的時節(jié),面對死亡的逼近威脅,生活在封城數(shù)月的武漢,老赫越來越提純水墨語言,走向他獨有的《光詩》系列——“光波絲語”的詩行水墨繪畫!

這是靈魂之光在打開世界,這是魂魄在奔走呼喊,水墨材質的潛能被光所打開,自然生命的靈光被激發(fā),這是自然的彌賽亞式救贖(自然的生機被救贖的靈光所喚醒),但又保持柔和的歌詠性,顯現(xiàn)與隱藏的張力在這些如同光譜一般的繪畫上,無盡涌動又從容鎮(zhèn)定,氣化與光感得到了平衡,“愛隱藏的自然”得到了充盈地靈光顯現(xiàn),但又保持了光的神秘性,這是海德格爾夢寐以求而不得的藝術語言。

畫面上僅僅剩下光絲,一縷縷白色的光絲在平面上一波波展開,形成光波與光絲的詩行,這純粹的光絲在灰白與光白的色度中徐徐展開,如同巴赫的賦格——這是東方式氣化與墨化之后的光絲奏鳴曲,墨色、光感與氣化的完美融合。

其一,光絲的微妙法則。

畫面以白色的光絲為主,水墨的黑氣暈化光白,黑白主義的氣化墨色向著白光的明亮轉化,這是白光自身的強化,改變了墨色與氣化的視覺與質地。在大刷子層層刷出的筆痕中,光絲自身有著節(jié)奏地重復,一道道的波光,帶著微妙的節(jié)奏變化,或者以灰度,或者以白光,或者以黑度,非常嚴整地展開,形成了光帶的節(jié)奏,具有音樂賦格一般的嚴格性,如同神圣的合唱,如同管風琴式的音柱形態(tài),莊嚴又柔軟,顫動又寧靜,這是法則的柔和化(如同海德格爾思考fuge與gering,fuegung與Ruhe之間的微妙關系)。

中國傳統(tǒng)的氣韻生動,因為此光波的顫動,體現(xiàn)得更為純粹,這是高貴的單純(Einfacht)與靜默的莊嚴,這是中國傳統(tǒng)與西方現(xiàn)代都從未表現(xiàn)過的光感的極致。

其二,光絲的純粹性。

此光絲的語言更為純粹,無論是晚明龔賢以積墨法逼出的空白之光,還是實驗水墨中張羽抽象皴擦噴染的靈光破塊,在語言形式上都還沒有走向如此純粹的形式化與抽象化。老赫的光絲褶痕,水墨的氣化與光感融合所形成的“虛間”與“褶痕”,最為體現(xiàn)出筆痕自身的純粹重復與內在差異。

這些作品也不同于李華生的墨線重復書寫,李華生純粹依靠筆墨彈性與書寫工夫的細微筆痕產(chǎn)生震蕩墨痕與平面起伏空間,但二者的差異在于,老赫的更為制作化,以大筆刷出,瞬間凝聚的控制技術,持久工作多年后的準確手感,尤其是強化了光感,是以光感為主,而非以墨線與墨塊為主,其中又有著微妙的墨色,或者因為加入獨有的其它材質,使之呈現(xiàn)出白光絲語的細微變化,形成細微的褶痕與起伏。

光絲看起來若有若無,恍恍惚惚,處于不止息流蕩之中,哪怕是整體黑灰的作品上震蕩的光絲,充滿了吶喊的氣息,生命的痙攣與柔韌。它以深沉的墨氣,吸納光的波動,既強化了生命的喘息蠕動,也保留了世界的光芒顫動,以氣化吸納了光芒,但實際上又增強了靈光的詩意力量,使之具有了靜謐的生長性,具有緊密的生動氣韻,但又避免了任何的具體指向,是純粹的形式顯示。

其三,光波的能量美學。

老赫抽象式刮擦的筆痕喚醒了波能,此波光與光絲的形式化節(jié)律,乃是世界豐富性的回聲與回響,藝術家捕獲或者傾聽到了世界震蕩的節(jié)律,或者是心律的跳動,或者是呼吸的節(jié)奏,或者是地震儀的震顫,或者是宇宙的節(jié)律,等等,這是世界豐富性的感應,是世界各種波動的豐富回響。

如此的光波與光絲的震蕩,就如同宇宙的絲弦,如同天使之翼,是世界神秘力量的振動儀,是心弦的共感。

以此多重的光語所激發(fā)出的光譜,在畫面形成一套美麗的面紗,如同春季紗窗上的陽光,如同秋日窗簾的私語,如同玻璃的詩意反光,但都被藝術家以水氣墨氣的滲透,在急速的書寫中,利用書法的屋漏痕與飛白的急澀感,留下細微的折痕,以水性氣化的微暈來化解白光的強力,使之更為柔和,如同一層“薄紗”,不允許穿透,不允許破壞,只能深情關注,只能輕輕撫愛。

一個藝術家必須發(fā)明自己的形式或形態(tài),這不是現(xiàn)存的圖像,不是再現(xiàn)與發(fā)現(xiàn),而是必須“發(fā)明”出自己獨有的形態(tài)語言,老赫的“光絲”形態(tài),即便與美國抽象表現(xiàn)主義大師紐曼的單純“拉鏈”對比,與羅斯科的重疊“色塊”對比,也毫不遜色,這是中國人精神形態(tài)在時代廢墟上的精神升華,這是中國藝術走向成熟的標志。

4,世界之書:救贖靈光

讓光,光絲,光波,光帶,光陰,光芒,光明,在畫面上蕩漾,里面隱含大自然的靈魂,有著大山水的隱秘記憶,有著文化生命的再書寫,一切都以光氣融合的絲語,在不絕如縷地震動與顫動,這是靈魂在祈禱,如泣如訴,這光的詩行在生長。

光,聚集著光,光在氣中波動,光打開著光,氣滲透著光,光與氣彼此相互滲透,形成不止息顫動的光波涌動,這是能量美學的極致。

因為這是穿越了生死的光絲之思語,光絲的波動,帶有其充沛飽滿的內在氣息與能量,形成內在的張力,這是面對過生死時刻的洗禮與沖刷,甚至攜帶著病毒泛濫的恐懼,但又有著對于死者的沉默哀悼,繪畫成為“哀思”的行動,隱約的墨痕暗示生命的虛無化。

這些作品,很多看起來就如同一本靈光之書,光明之書,無字啟示之書,這些光絲之為“絲語”,也是哀悼的“詩行”,“好似”神圣的“淚絲”,那些墨暈隱含其間,“好似”不可抹去的淚水。但同時,“光絲”又在召喚未來,在推動光波自身不止息地震動。這波光如同光明的詩行,一絲絲,一縷縷,永不止息,恍惚的瞬間凝固,如同永恒生命的歌詠,又好似“如如不動”的定力,這是不可摧毀的意志力的見證。

繪畫,乃是見證那不可摧毀之物的光芒。水墨繪畫,第一次做到了此神圣的見證,這是光絲自身在涌動生成中的波動與祈禱。

老赫的光波絲語作品,乃是超越了死亡,穿越了世界,面對了終極拷問的水墨繪畫。中國當代水墨繪畫,如果不經(jīng)歷生死之關,如果沒有留下淚水與光明不可抹滅的印痕,就沒有大靈魂的呼吸。

光氣融合,讓水墨的氣息接納無盡涌動的光芒,既加強了氣化的力量,又接納了光的敞開性,這是彼此內在的強化與融合,此敞開的讓予,乃是“自然的彌賽亞化救贖”,或者,此光的絲絲默化,又何嘗不是彌賽亞救贖的自然化?!這才是真正的靈光!

經(jīng)過生死考驗的水墨,經(jīng)過黑白觀念洗禮的水墨,吸納靈光元素的墨化藝術,打開的并非僅僅是繪畫的平面,而是世界之門!

《光詩》之52

143.5cm×88 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之53

140cm×118.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之54

121cm×187 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之55

134cm×164 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之56

126cm×132.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之57

118cm×106cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之58

124cm×127 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之59

125cm×141 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之60

158cm×118 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之61

128cm×182 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之62

151.5cm×185 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

解讀吳國全的水墨之路

魯 虹

吳國全在湖北美術學院讀書時是學工藝美術的,大學三年級開始接觸水墨畫創(chuàng)作,并很快迷上了它。受85藝術新潮的影響,吳國全當時主要是嘗試將西方表現(xiàn)主義的觀念手法與傳統(tǒng)水墨畫的技法相結合,這使他的作品不僅具有粗黑野怪、強悍苦澀的藝術特點,也與當時流行的水墨畫創(chuàng)作拉開了很大的距離。著名畫家李世南從西安調到武漢時,看了他創(chuàng)作的水墨畫,對他那獨特的造型與筆墨表現(xiàn)贊不絕口。(圖一,選發(fā)80年代的作品)1986年,吳國全在“湖北青年美術節(jié)”的中心展廳推出了他的系列作品《黑鬼傳》,該作品分為畫面與裝置兩個部分,這既是中國水墨界較早強調綜合效果的代表作之一,也是湖北青年美術節(jié)激烈爭議的焦點。前者多是渾噩形象與墨跡的組合,其中常點綴著一些不相關的形象,題目的選擇十分隨意,幾乎與畫面不搭界;(圖二,選發(fā)《黑鬼傳》中的水墨作品)后者則是一批實物,洋洋灑灑地占了近二十米展線,除了由襪子、手套、破衣組成的軟“雕塑”,還有由蠟燭、鋼筆畫等組成的硬“雕塑”。(圖三,選發(fā)《黑鬼傳》中的裝置作品)批評家春華曾經(jīng)認為,吳國全的《黑鬼傳》追求的是神秘和恐怖,并用人生之錘敲打了那些黑色的靈魂,意在用“雷鳴閃電般的觀念去震懾、打動、席卷觀眾,在震懾之中,讓觀眾參與到藝術活動中來,從而激發(fā)觀眾的想象力和創(chuàng)造力”。《黑鬼傳》后來還參加了在中國美術館展出的“湖北青年美術節(jié)作品選展”,雖然曾經(jīng)遭到不少人的批評,但吳國全卻因此名聲大振。

然而,就在“八五新潮”即將落幕之時,吳國全突然到海南經(jīng)商去了。按他當初的想法,是想要多掙些錢后再好好的進行藝術創(chuàng)作,但其結果卻造成了他自己所說的“自我斷裂”。直到1993年,他重新返回畫壇,在努力了好一陣子后,才以其系列作品《黑鬼的撲克牌》引起了批評界的注目。

和許多現(xiàn)代水墨畫家都重在根據(jù)從水墨的傳統(tǒng)語言方式提出問題不一樣,吳國全在創(chuàng)作《黑鬼的撲克牌》時,(圖四,選發(fā)《黑鬼的撲克牌》中的水墨作品)強調用游戲的方式解構歷史、名人與神話。而且,那具有表現(xiàn)主義風格的水墨作品僅僅是整個行為藝術的一部分。所以,他的作品既不能從純審美的角度看,更不能從純風格的角度看,否則我們就會處于失語的狀態(tài)中。在一篇短文中,吳國全指出,撲克牌在遠古時代是一種算命的工具,后來才演變成了娛樂的工具。他之所以要借用撲克牌無非是想玩一下精神的游戲,方法是對美國人邁克爾·H·哈特挑選的100位世界名人,分別用中國當下最通俗的撲克牌算命法重新予以排位。他想看看這些歷史上的幸運者,落到他的機遇法則里還有幾多幸運和悲傷。此外,他還要看看到底是邁克爾·H·哈特的排序準確,還是他的排序有趣。而他之所以要選擇水墨來反映他的算命結果,則是因為他十分熟悉這種媒介形式。稍加分析,我們可以發(fā)現(xiàn),吳國全其實是要通過他的作品突出命運、機遇的不可捉摸性和不可預測性,其發(fā)問具有極強的形而上學色彩與觀念意義。不過,如果觀眾沒有參與他用撲克牌算命的行為過程,或者不了解他的基本想法,光是看他的水墨畫作品就會不知所云。批評家祝斌對《黑鬼的撲克牌》作過這樣的解讀:“游戲在黑鬼那里,不僅僅是一種藝術活動的方式,而且也是一種文化策略。狹義的理解是:他想通過游戲轉換自我,以便重新確立他在藝術中前瞻后顧時曾經(jīng)丟失的那個支點;廣義的解釋是:他想運用游戲規(guī)則、大眾熟悉的娛樂方式不知不覺的消解歷史情節(jié),出人意料地提出新方案,鑿通他認為快要斷路的美術史。”而在我看來,吳國全是把觀念藝術的因素有效借鑒到了水墨藝術之中,并為水墨藝術切入當代文化,進而尋求更大的發(fā)展找到了新的方式。他自己也曾經(jīng)認為水墨在觀念突進中有很多優(yōu)于油畫和其他畫種的地方,給人們留下了建功立業(yè)的機會??上У煤?!他并沒有沿著這樣的路子深入探索下去。從1996年到2009年,吳國全主要是創(chuàng)作具有表現(xiàn)主義特點的油畫作品,而以水墨創(chuàng)作為輔。究竟是市場因素,還是其他什么原因影響了他的這種轉向尚不得而知。據(jù)我了解,在此期間里,國內亦有相當多的水墨藝術家都開始從事油畫創(chuàng)作,只不過沒有象吳國全那么極端而已。

有意思的是,2011年以后,吳國全再次回到了自己創(chuàng)作的原初起點與邏輯關系之中。資料顯示,他此后既創(chuàng)作了《圖片水墨》系列,也創(chuàng)作了《硬質水墨》系列;既創(chuàng)作了《砸墨》系列,也創(chuàng)作了《狂草水墨》系列。與他過去的水墨創(chuàng)作相比,很明顯的是,這些不同系列的作品已經(jīng)偏離了他先前的表現(xiàn)主義創(chuàng)作路線,并且是在往抽象表現(xiàn)的路子上轉。另外,吳國全在這些不同系列的思考方面其實有著很大區(qū)別,這也顯示出他想不斷摸索新創(chuàng)作方向,以獲得學術界與收藏界更大程度認可的強烈愿望。比如,《圖片水墨》系列在強調“水墨思維與點、線、面、光的交響”時,意在突出現(xiàn)代影像與水墨表現(xiàn)的結合;(圖五,選發(fā)《圖片水墨》系列中的作品)《硬質水墨》系列在使用新的材料——硬紙與排刷時,意在突出運墨過程中所形成的不同矩形圖式與肌理關系;(圖六,選發(fā)《硬質水墨》系列中的作品)而《砸墨》系列則是將水墨表現(xiàn)與行為藝術結合了起來,其方法是將墨汁包好后再砸開,這也使得他能夠在大紙、大布、大墻、大地、大木板等媒介上隨意作畫,進而追求所謂“表達方式的革命”。(圖七,選發(fā)《砸墨》系列中的作品)不過,我對于后者,即《狂草水墨》系列更感興趣。因為其不但將傳統(tǒng)書法或水墨的元素融入了具有象征意味的抽象結構之中,而且特別注意對瞬間暴發(fā)情感的表達,結果便給人以完全不同于傳統(tǒng)書法與西方抽象畫的特殊感受。在國內一些抽象水墨藝術家為了學習西方抽象藝術家的畫面圖式與表現(xiàn)手法,不惜消解筆墨表現(xiàn),轉而運用大潑大染大制作之手法的背景下,他的相關探索十分具有意義。

2017年8月5日上午,吳國全給我發(fā)了一段微信,他這樣說道:“2011年后因受張旭《古詩四帖》與《千字文》的影響,我更加深刻地認識到了中國線的魅力,于是重新回到了書法。當時我既認真做了研究,也從理論到實踐做了大量工作,之后才有了《狂草水墨系列》?!毙枰f明,在這里,他說到“重新回到書法”是指1981年到1983年,他曾經(jīng)迷上中國書法,并以不同媒材臨摹過大量的古代書法大師的作品。

正如大家所見,吳國全的《狂草水墨》系列在構圖上除用了少量條幅的方式外,更多是采取橫卷的方式。而那以粗重筆墨處理的畫面,常常給人以沉甸甸的感覺,既表達了藝術家馳騁的心理,也充滿著自由的襟懷。而在具體的創(chuàng)作過程中,他首先是大膽地將種種漢字字符打散后作為整體空間的基本素材予以自由化處理;其次是對于線條的表現(xiàn)特別用心,我注意到,他雖然更多是以行草書般的筆意處理畫面,但有時卻會以隸書般的筆意,有時又會以篆書般的筆意進行表現(xiàn)。與此同時,他特別強調純粹的線條美、筆勢美、造型美、墨韻美、構成美;再其次,他還會有意用筆墨的盤旋往復、重疊交錯、濃淡變化、干濕對比、粗細處理等不同方式安排畫面的空間關系與章法構成,結果就造成了一種音樂般的和聲效果。有一點必須提及,即他還特別注意水墨畫那一次性完成或不可修改的特點。而這既使他的作品氣貫筆端,氣息悠長,也使其明顯突現(xiàn)出順序感與時間感,相信但凡受過相關訓練的的觀眾通過作品中那筆的重疊、承接與墨色變化,將不難體會到藝術家在創(chuàng)作時的用筆過程。從藝術史的角度看,這種做法非常重要。事實上,美國抽象表現(xiàn)藝術家托比就從中國傳統(tǒng)書法強調時間因素的做法中,成功地發(fā)展出了“自動繪畫”的概念。?這一藝術概念重視直覺與偶然因素的作用,追求繪畫的自然生長過程。其對后來出現(xiàn)的波洛克等人有重大的影響。當然,如果以世界藝術史為線索,我們還會發(fā)現(xiàn):吳國全在很大程度上,已經(jīng)巧妙地將西方現(xiàn)代藝術——主要是抽象主義,還有表現(xiàn)主義、立體主義藝術的若干特點,如對造型性的追求、對表現(xiàn)至上的追求、對平面構成的追求很自然地融入其中。由是,他的《狂草水墨》系列作品與傳統(tǒng)藝術也形成了若即若離的關系。打個不太恰當?shù)谋扔靼?,這兩者就像父子關系一樣。兒子雖然與父親有著血緣上的關系,但決不是父親本身,他就是他自己,更有著自己的特點。吳國全給我們的深刻啟示是:在推進傳統(tǒng)水墨向現(xiàn)代水墨轉換的歷史進程中,一定要超越東西方二元對立的價值模式。即一方面要大膽學習西方藝術中有價值的東西;另一方面還要努力從傳統(tǒng)藝術中尋求具有現(xiàn)代因素的東西。但這一切只有在多元文化的碰撞與交融中才可以做到。與此相反,頑固堅守單一的、原生態(tài)的民族價值觀念的做法,或者是盲目模仿西方現(xiàn)代藝術的做法,都是斷不可取的。

在本文即將結束前,我想強調一下,我在極力肯定吳國全的突破時,絕沒有半點貶低傳統(tǒng)藝術,包括繪畫與書法的意思。就我來說,主要是想突出如下想法:藝術創(chuàng)作中的不同價值追求,乃是時代及趣味潮流的差異所致。從終極的意義上看,過去的標準與現(xiàn)在的標準并沒有高低之分。但任何標準總是有時間性的,假如藝術家們始終順從過往的標準,卻不能創(chuàng)造出更新的標準,就沒有歷史可言了。這就是藝術史發(fā)展的內在邏輯,對此,人們難道還有什么異議嗎?

在與我最近的交談中,吳國全反復指出,傳統(tǒng)漢字的造型包含了很多深刻的哲理,以此為出發(fā)點,再加以適當?shù)淖冃翁幚砼c若干水墨表現(xiàn)手法,就可以創(chuàng)造出既無比奇幻,又永難重復的畫面。他的《狂草水墨》系列創(chuàng)作也有力證明了這一點。綜觀吳國全的水墨創(chuàng)作之路,我感到,由于各方面的原因,還不是很連貫。也就是說,他常常在一階段的創(chuàng)作還沒做到極致時 ,就又開始了新的探索,這是相當遺憾的。如果他能夠在一個特定的階段內集中精力,狠挖一口深井,即圍繞著一個想法或方案去深入發(fā)掘,他的作品會肯定會有更好的效果與品質——就像藝術大師畢加索那樣,在成熟了一個系列后再推出一個系列。而這從傳播學的角度看,效果肯定會更好一些。基于此,我衷心希望他近期的水墨創(chuàng)作能與《狂草水墨》系列有所連接、并不斷深入,進而登上更高的藝術臺階!

2017年8月6日于武漢合美術館

注:

1、高名潞等:《中國當代美術史1985—1986》,上海人民出版社,1991年10月版。

2、曾春華:《黑鬼的“觀念”藝術》,《湖北美術通訊》1987年第1期。

3、黑鬼 :《撲克牌的源說及我的游戲對象》,載《黑鬼的撲克牌》,湖北美術出版社, ,1992年版 。

4、祝斌:《在游戲中轉換》,載《黑鬼的撲克牌》,湖北美術出版社,1992年版。

5、雖然美國抽象表現(xiàn)藝術家托比是受啟示于日本書法,但因為日本書法來源于中國書法。所以,我認為,他實際上是受啟示于中國書法。

《光詩》之63

109cm×216.516 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之64

160cm×595.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之65

160cm×600cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之66

160cm×600cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之67

160cm×468.5cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之68

120.5cm×330 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之69

115cm×252 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之70

160cm×340cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之71

160cm×464cm

硬質紙水墨加其它

2020年

撕裂的黑鬼

彭 德

矛盾的自我

黑鬼,當代藝術圈的鬼才與超齡頑童,與長期堅守武漢的同代藝術家傅中望、袁曉舫、肖豐、魏光慶、冷軍齊名。黑鬼本名吳國全,舊號黑鬼,新號老赫。黑與赫然的赫、恐嚇的嚇、駭人聽聞的駭,四者在武漢方言中同音同聲,他本人似乎在用這個讀音宣示自己的藝術動機和效果。黑鬼的膚色和心地都不黑,日常狀態(tài)就是吳國全,沒有特別之處,可是一旦做藝術卻如同鬼魂附體似的特別出格,讓你驚訝。他關注各種離奇的思想、文本、造型、離經(jīng)叛道的影片。他屬于過猶不及的人物,作品不會使人愉悅,不會討人喜歡。他不顧商業(yè)世界的誘惑,竭力為自己創(chuàng)作,為自己吶喊。黑鬼屬于這個時代,卻不是這個時代的寵兒。在現(xiàn)有的中國當代藝術史專著、專文以及多如牛毛的當代藝術雜志中,很少見到他的身影,各種評獎更是同他無緣。也許他還需要更獨特而不是更張揚的代表作,滌盡所有現(xiàn)代主義和后現(xiàn)代主義的痕跡。他在名利場還沒有聲名顯赫,因此我依舊稱他為黑鬼。

日常生活中的隨和與謙遜,同藝術狀態(tài)中的偏執(zhí)和霸氣,體現(xiàn)著黑鬼的矛盾人格。他用不嚴肅的方式處理嚴肅或嚴峻的意圖,造成讓人笑不起來的無奈感。十多年前,我寫長篇評論《白描黑鬼》,揭了黑鬼的老底,指出矛盾人格顯然不是天生的秉性而是在矛盾的環(huán)境中養(yǎng)成的行為方式。作為執(zhí)著的當代藝術家,黑鬼用他的全程全部的藝術,把社會內化為自我,把自我泛化為社會。這種雙向轉換,在當代藝術圈并不多見。黑鬼為人與從藝形成的分裂狀態(tài),同道德觀念、價值觀念嚴重分裂的當代中國同構同質,成為這個撕裂時代的典型細胞。

1980年代,黑鬼是最早做裝置的新潮人物。折騰二十多年之后,他又是最早從形式上回歸水墨的當代藝術家。在擇優(yōu)淘汰的現(xiàn)實世界,先行者或者說敢死隊員很難戲劇般地變?yōu)槭浪椎某晒φ?,黑鬼也不例外?;蛟S終其一生,只能成為被后來者打撈的人物。

反常與反智

反傳統(tǒng),反經(jīng)典,反體制,反時尚,反土著,反素人,反思智性,反思宗教,反撥視覺習慣,反叛畫史畫法畫理,反叛被文化包裹的人性,認定邊緣就是先鋒,強調要弄死古典藝術的空泛意境,構成黑鬼藝術的主旋律。在自我的經(jīng)營中,無論反傳統(tǒng)和后來在畫法上重拾水墨傳統(tǒng),都是對流行藝術的背離。

按視覺心理學分析,壓抑者傾向于把各種兩可圖像或正負形朝抑郁的方向觀看,比如把飄浮在空中的人狀物看成惡魔而不是天使,把一個人頭看成巫婆而不是美女。同樣,黑鬼也是把所有的對象和作品都不是朝明快愜意的方向描繪而是朝抑郁的方向塑造。

黑鬼繼承了書香門第的習慣,愛讀書,因為讀書是智識的階梯,可是黑鬼的作品卻具有鮮明的反智傾向。他的書架上放的大都是上世紀末期的出版物,中國的諸子百家和歐美著名哲學家、詩人、小說家、音樂家、畫家的著作,隨機閱讀,東鱗西爪,為我所用,不成系統(tǒng),展示出他的知識結構。這種閱讀不是在尋找知識,而是通過知識在尋找自我。黑鬼的讀書筆記有16本,一千多頁,以二維空間記錄的方式記錄。第一本開篇記錄的是御用文人郭沫若和在野文人李贄,形成對照。李贄何許人?明朝帝國文化的叛逆者。李贄撰《焚書》與《藏書》,明確地反叛既有的價值系統(tǒng),反思既定的理智。黑鬼的反智,也不是表面地反叛,而是用另類理智反撥現(xiàn)存的理智。

言外之意

黑鬼強調畫外之意,畫外之意是什么呢?

比如他的畫撲克牌系列,牌面人物都是人類歷史上的頂尖名流。他用荒誕的方式推倒這批被人蓋棺論定的歷史人物,把歷史重置于富有爭議的審判臺。

比如他弄了一堆洋鞋、土鞋、新鞋、舊鞋、破鞋作為裝置藝術材料,做成夸張搞怪的形狀。不是簡單地體現(xiàn)戀物癖,而是作為女性的標配,諷寓當代兩性關系的放肆與荒誕。

比如他通過仿真古畫,與趙佶對話,與米氏山水對話。表面是展現(xiàn)藝術姿態(tài),其實是對歷史和現(xiàn)實文化的鞭撻,是對生態(tài)環(huán)境、文化環(huán)境、政治環(huán)境的質問。

比如近年來他的行為藝術砸墨,表面是一種專業(yè)意味深厚的視覺游戲,其實更像是對自己重返水墨的糾纏、突破與自我否定,是對中國當代藝術一窩蜂一邊倒地重返傳統(tǒng)的挑釁。

粗糙主義

黑鬼的作品,完成狀態(tài)如同初始狀態(tài),顯得粗糙。這是世俗的眼睛認為他的作品沒有賣相的理由,也是他是為藝術史獻身而不是為商業(yè)世界賣命的證明。畫史上逸筆草草的大寫意畫面,在他的作品前面統(tǒng)統(tǒng)顯得雅致和拘謹。筆觸的粗糙,形狀的粗糙,畫面的粗糙,材料的粗糙,攝影品相的粗糙,攝像的粗糙以及藝術行為的粗糙,是其作品的視覺特征。藝術中的粗糙,傳達的是一種感覺,切合當代藝術力圖表現(xiàn)各種感覺的要求。黑鬼的心理并不粗糙,對自我的把握有著細膩的思考,率性的表達無不經(jīng)過反復思索和推敲。黑鬼作品外表的粗糙,特別能體現(xiàn)中國老一撥當代藝術家經(jīng)歷過的粗糙的時代。人們容易把黑鬼的裝置藝術、行為藝術和平面繪畫作品看成是野獸主義或表現(xiàn)主義的新式表達,我卻更傾向于把他的作品的修辭方式命名為粗糙主義。整個20世紀的中國就是全方位粗糙的國度,黑鬼聲稱是肉還未嚼爛就呑進肚子的時代。粗糙的環(huán)境、粗糙的衣食住行和粗糙的國民素質,理所當然地會造就一種風格和內涵上的粗糙主義。

《光詩》之72

160cm×600 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之73

160cm×600 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之74

160cm×600cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之76

160cm×373cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之77

131cm×205 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之78

160cm×600cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之79

160cm×447.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之80

115cm×574 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

《光詩》之81

127cm×122.5 cm

硬質紙水墨加其它

2020年

免責聲明:以上信息為瀚望號發(fā)布,不代表瀚望藝術網(wǎng)觀點。

更多內容

閱讀 3094