邊界風景

2020-06-26 徐建明官網

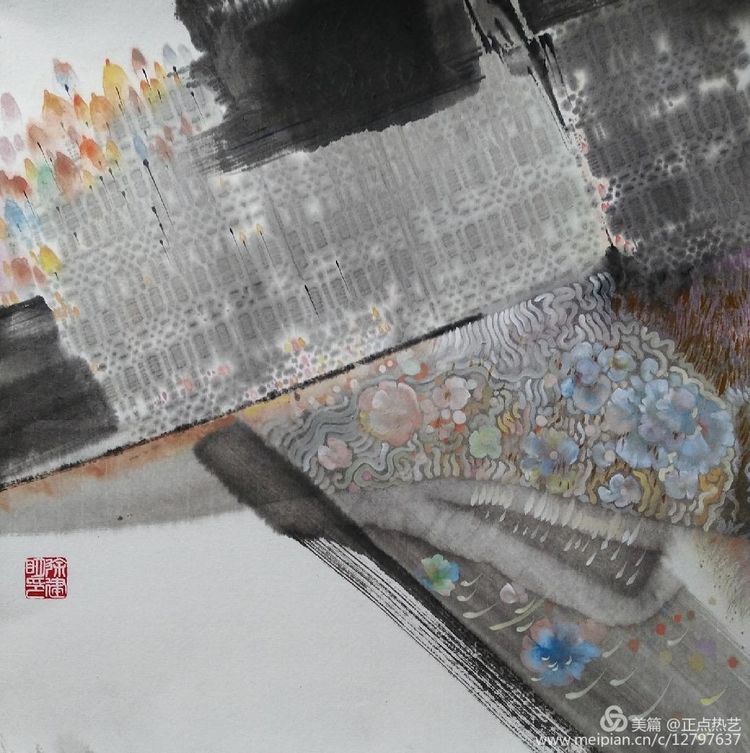

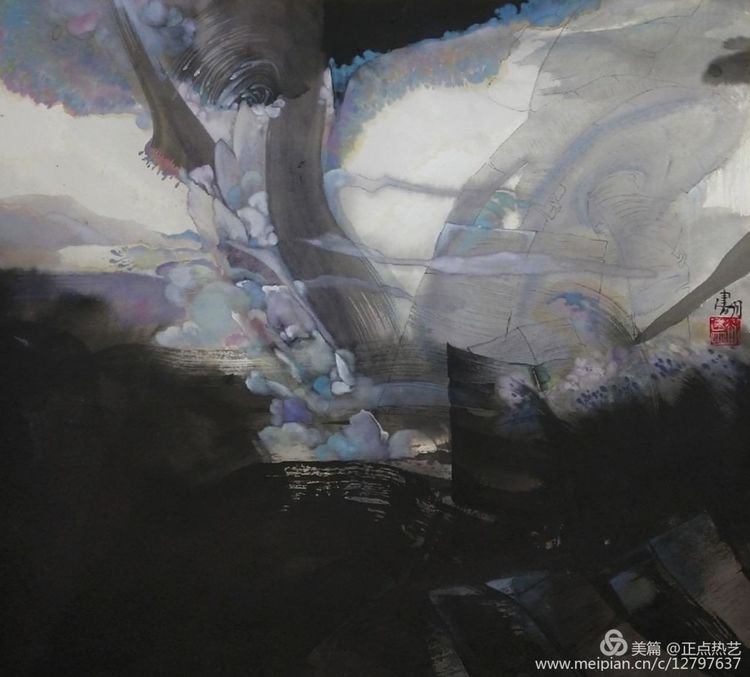

徐建明的〖邊界〗風景

圖片:徐建明 評論:李肇瑜

建明兄最近又畫了一批自謙為“不靠譜”的國畫。原因大概是因為他使用了中國畫的筆墨材料,而又沒有按照中國畫的傳統(tǒng)套路來達成畫面的審美特質。那么,我的疑問是,筆墨難道是中國畫的專利品嗎?這不禁又讓我想起了當年吳冠中老先生“筆墨等于零”的觀點之爭。許多人依然清晰記得當時國畫界的所謂保守派畫家們群情激奮起而攻之的情形。這場爭論從其實質上看,與其說是一場表面上看似為了中國畫“正本清源”的保衛(wèi)戰(zhàn),不如說是一場深藏已久的新老觀念之間矛盾對立的公開化。然而,有意思的是在雙方不歡而散之后仍然各行其道,并沒有從根本上撼動中國畫界固有的生態(tài)景觀。我們姑且撇開爭論是否具有現實意義的話題,只站在社會文化生態(tài)發(fā)展的角度上看,其爭論所引發(fā)的觀點碰撞對沉悶的中國畫界來說無疑是有積極作用的,至少我可以建議建明兄可以放下包袱,踏歌前行。我之所以對吳老的觀點抱持認同的原因其實很簡單,那就是要畫“有意義”的筆墨。換言之,筆墨充其量只是個形和符號,是畫家思想的承載體而非最終目的。畫作的真正魅力是在于有畫家情感浸潤下的筆墨形式。讀建明的畫,讓我感受到了筆墨只是工具性的存在,畫中筆墨所至顯然已經不可能讓人產生對傳統(tǒng)國畫的自然遷想。畫面大墨塊與小色點的巧妙對比極富裝飾性,在構圖上主動婉拒了傳統(tǒng)審美觀的導引,而執(zhí)念于一種個性化的“邊界”行走。如他的“野花”系列,顯然不是在老舊的范式里去找尋任何依托,而是在當代化的審美場域中去建構異質的圖式模型??此茻o意而為之,實則暗含了畫家細膩情感行走的軌跡。畫面中狂野與婉約、高亢與低鳴所引發(fā)的視覺沖動讓人如飲醴酪,回味無窮。品建明的畫也讓人更容易讀懂了石濤的“筆墨當隨時代”這句話的時代涵義了。

在改革開放之初的上世紀八十年代建明如愿進入了中央工藝美術學院(現并入清華大學)學習,本科階段所受到的院派學風的浸染,也深深地影響了他后來的創(chuàng)作觀。他秉承了“中工美”院派的嚴謹與開放之傳統(tǒng),在藝術表現上緊搭時代的脈搏,不保守也不隨波逐流。早年,他把重點放在了陶藝和壁畫的創(chuàng)作上,作品在全國性重大的展覽上屢有展露,并獲佳獎。近年來,建明又著力于陶板畫、紙本水墨畫的創(chuàng)作。面對創(chuàng)作,他說:“我畫畫常常隨性隨意,心無成竹,摸著石頭過了河算是有幸,但也常常不幸!”如果這是畫家創(chuàng)作的一種心理常態(tài)的話,那么這種狀態(tài)是值得提倡的。它至少剝離了許多與藝術有違和感的各種因素的困擾,把藝術創(chuàng)作的主動權還給藝術家,讓藝術的創(chuàng)作靈感自然涌動。藝術創(chuàng)作本是一種健康的腦力勞動,如果能保持其純粹性,多一點審美的情懷,少一點意識形態(tài)上的矯情與道德綁架,讓藝術來滋養(yǎng)自然的生命之花,那么,藝術就會更能成教化于現實生活。人性是向往自由的,藝術創(chuàng)作最寶貴的莫過于自由了。在藝術創(chuàng)作中,每個人都不希望在精神上遭受任何形式的束縛和擠壓。細品建明的畫,讓我感受到了在有限空間下的一種酣暢與游刃有余,以及對自由靈感的準確吐納與自如收放,他筆下的畫面透露出了充滿正能量的靈動之美。

李肇瑜2020、6、26于廈門

作品展示:

徐建明簡歷

河南安陽市人。1989年7月畢業(yè)于清華大學美術學院(原中央工藝美術學院陶瓷美術專業(yè)),2000年就讀福建師范大學研究生班中國畫專業(yè),現任教于福州大學廈門工藝美術學院,副教授,碩士生導師,高級工藝美術師,中國陶瓷藝術大師專家評委 ,中國陶瓷工業(yè)協(xié)會理事會員,福建美術家協(xié)會會員,福建省工藝美術學會雕塑藝術委會副秘書長,福建省工藝美術學會陶瓷藝術委會常務委員,福建省工藝美術名人稱號,廈門市美術家協(xié)會陶瓷專業(yè)委員會秘書長。

研究方向:陶瓷裝飾設計,壁畫與公共藝術,綜合材料繪畫,綜合材料裝飾等。

免責聲明:以上信息為瀚望號發(fā)布,不代表瀚望藝術網觀點。

更多內容

閱讀 2820