老赫:我是一個缺乏定力但又意志堅強的創(chuàng)造狂

2024-03-01 吳國全( 黑鬼 老赫)

老 赫 LAO HE

吳國全,又名老赫、黑鬼,1957 年生于湖北武漢,1983 年畢業(yè)于湖北美術學院,現生活工作于武漢。畫壇宿將,當代水墨領軍人物之一。他于1985年《前進中的中國青年畫展》嶄露頭角,是新時期美術運動一員驍將。他參加了《’85致敬》《1986年湖北青年藝術節(jié)》《中、日、德、美四國巡展》《意派—中國抽象三十年展》《水墨思維·09中國當代水墨年度學術邀請展》《水+墨:亞洲視野下的水墨現代性轉換》《自由的尺度——第五回中國當代水墨走向歐洲》《第二屆中國當代藝術名家邀請展》等。其作品從內地走向臺北、香港,繼而被意、美、德等多家海外機構和藏家購藏。

老赫自述

(閑言碎語續(xù)集)

藝術在我這里像一個捕鳥的網子,他捕到的不是自由的飛禽,卻捕到了我靈魂進出這些不屑材料的影像。(我羨慕嫉妒杜尚;他拎個小便器就成了當代藝術的教父,我羨慕嫉妒封塔那;他在畫布上劃了一道就打開了二維與三維世界的通道,我羨慕嫉妒克里斯托夫夫婦;他們竟用20年來做一件作品的奢華,我羨慕嫉妒賽拉他的狠;他用那么大的空間,那么大的鋼板只作一件作品。

那么我用這些小而廉價、用而必棄之的餐巾紙,舊罐頭盒的馬口鐵以及廚房里必不可少的生粉做作品就是因羨慕、嫉妒產生的“恨”)

一片樹葉必將要從樹上漂落,人類要求太苛刻,還希望這片樹葉飄落時的姿態(tài)要耐品、耐看,于是我本末倒置一次次的演練樹葉的墜落姿態(tài),我的所謂藝術實際上就是這片樹葉一次次葉落時預演的紀錄片。

我是一個缺乏定力的但又意志堅強的創(chuàng)造狂,一種創(chuàng)造的欲來自我的深層的心理需求,我沒什么好比的,我想上帝創(chuàng)造了那么精巧的人類和品類繁盛的物質世界,我也比劃著、學磨著看能否創(chuàng)造一個按照我設計的藍圖建造一座自己的精神公園。想想都好笑, 我只是無力攀比眾多善男信女,我用近乎阿Q的方法躲進安寧之所,竟成了我這奇奇怪怪生活這件作品的上帝。

一個精神漂流者的筆記。在漂流的過程中遇到了不同的山,遇到了不同的水,遇到不同的人,遇到不同的時事,我的作品就是對這不同的人、事、物的對話、聊天與漫談。

我是一個活體,我不斷主動和被動的喂養(yǎng)自己的靈魂,我的藝術是和我這個不斷漂流的靈魂相伴生的。

我不能想象一個所謂的藝術工作者幾十年如一日用同樣一種工具、同樣一種材料,同樣一個對象,表達同樣一種思想。

我以前講過一個煲湯理論。就是把各種食材在我這個大腦、在我這個意識里面煲一次湯,最后把那些食材是扔掉的,我們只喝它的湯,后來我又和民間的一句話連在一起覺得有意思,吃肉不如喝湯,喝湯不如聞香,聞香不如想象。

所以我在創(chuàng)作的時候,實際上是絞盡腦汁,把很多的修辭手段都用上,什么意識流、聯想、幻想、發(fā)散、比喻、排比、擬人、夸張、對偶、借代、反問、設問、對比、反復、雙關、引用、反語、通感、頂真、互文、回環(huán)、移情、象征、寄寓等等。

也希望我的欣賞者們在欣賞我創(chuàng)作作品時,被我的創(chuàng)作作品的魅力擊中,喚醒他們所有能夠參與進來的眾多因素,這樣才能夠更充分地品嘗到我煲出來的這一碗湯,就像吃瑪德蘭娜小蛋糕一樣。

另外像歧義、誤讀、模糊不清,邏輯混亂可能在其他人那里是貶義詞,可在我這里是解讀我作品的密鑰,我的寶貝。

什么東方?什么西方?什么古代?什么現代?什么后現代?什么抽象?什么具象?什么官方?什么民間?什么媒材?什么工具?什么理性?什么非理性?什么邏輯?什么實證?什么風格?什么潮流?什么哲學?什么宗教?什么藝術?什么科學?等等等等的一切只要是人類社會出現過的人和事,只要是被我聽到、看到、想到、感覺到、意識到的,千萬別被我逮著如果被逮著,它們只是我再創(chuàng)造的詞典和字典,它們只是我表達對世界理解的工具和材料,藝術在我這里只是人類靈魂深度和豐富性的對應物。

我是一個煲湯手,我是一大廚,不論古今中外,到我這里只是我要煲湯里的一味食材,只要我喜歡,天下食材唯我用之。

老赫的攝影水墨:

蟬蛻、蛇蛻、人蛻

精神皮象或靈魂軀殼

文/夏可君

從手開始,從日常上手的紙,就是餐巾紙或衛(wèi)生紙開始。

開始手捏日常的紙巾,就可以開始一種新的藝術?

對于一個嘗試過很多種材質做過幾十年水墨作品的藝術家老赫,突然放棄了一切,就是從手邊的紙巾,開始揉捏,然后通過攝影,以相紙或者亞麻布打印出來,在平面上形成獨特的陰影,卻具有立體的雕塑感與獨特的陰影效果。

這是一種現成物,也是任一物,日常物,卑微物,揉捏與揉搓,也是我們日常經常重復的動作,而且,衛(wèi)生紙似乎還有點廉價與粗疏的味道,如同有人會說,這有點兒杜尚現成品(ready-made)的味道,沒錯,就是另一種現成品藝術的開始,只不過,非常的虛?。╥nframince),要在攝影與繪畫之間形成新的可能關系,如同杜尚這另一個很少被人關注的觀念。

從紙性開始,開始另一種人性的塑造,無數可能世界的誕生,這將會有多少的關鍵詞,多少的觀念,有待于被發(fā)現與指明?

老赫的藝術,將帶給藝術怎樣的沖擊與挑戰(zhàn)?將給當下的人性以何等的覺悟?

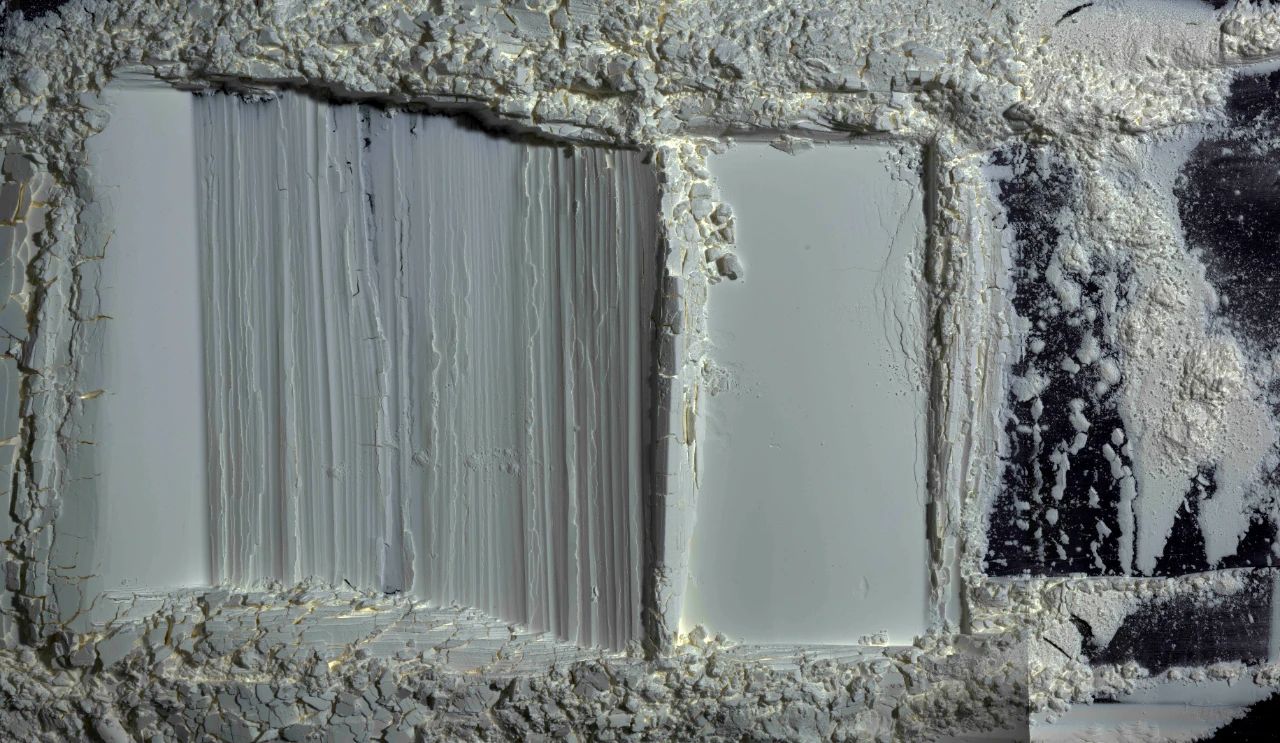

老赫攝影

白色律影

生粉

尺寸兩米以內可調

2023

【1】

凸凹空間與生命的平等性

揉捏手上的紙巾,如此簡單的材質與動作,好像并沒有什么令人驚訝的事情!不是很多人開始揉捏嗎?比如有藝術家揉捏泥團,通過掃描數字化再3D打印出來;比如有藝術家以手指,在宣紙上按下指?。灰灿薪ㄖ熞允种鸽S意揉捏紙巾,而以數字化建模作為思考的示例。因此,現代藝術對于動作偶發(fā)的發(fā)現,以及對于任一材質的即興處理,是自從達達主義與波洛克以來,已經成為當代藝術的基本常識,又有何驚訝的呢?

但,當老赫開始揉皺紙巾,但更為柔軟,更為隨意,更為隨手!揉捏一下體現了生命的手感,以及生物學的紋理,把動作還原到生物本能的蠕動,乃至于胃腸的痙攣,這是用五臟六腑來感知,來發(fā)動,體現出“水母”一般的“海洋植物性”。

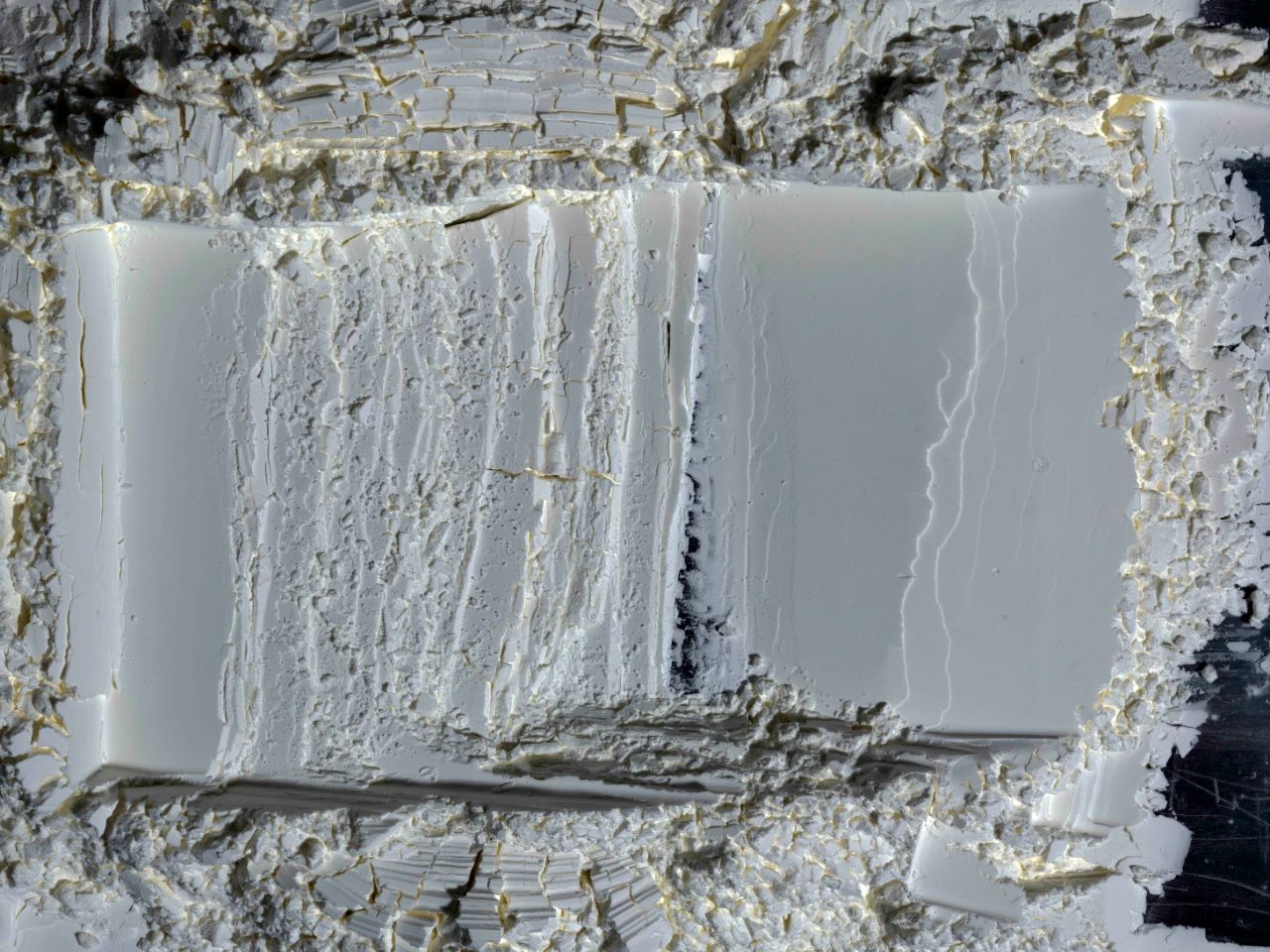

老赫攝影

白色律影

生粉

尺寸兩米以內可調

2023

老赫如同魔術師,以這個平淡無奇的材質與動作,在揉皺的過程中,以不同工具施加力量,造成紙張的獨特皺褶效果,乃至凸凹觸感,一切的秘密在于凸凹觸感,而且在拍攝時,會給所拍攝的紙褶凸凹,以道具的布景感,老赫仿佛成為了一個道具師或導演,給這些物布置獨特的光線效果,使凸凹呈現出光影的靈暈。

當然,你可以說,老杜尚的老朋友Man Ray就給杜尚的現成品拍攝過,而且留下的僅僅是攝影作品,或者,前不久日本攝影師杉本博司拍攝現代藝術經典作品,給這些繪畫與雕塑帶來了新的靈暈。那么,老赫的這些衛(wèi)生紙揉皺出來的攝影作品,具有什么樣的獨特性呢?

老赫攝影

白色律影

生粉

尺寸兩米以內可調

2023

這個隨意揉捏的動作帶來了“平等性”。揉捏衛(wèi)生紙,這個手法,在攝影領域尚未出現過,而老赫來揉紙,有著一個水墨藝術家?guī)资甑氖指?,也體現為對于傳統宣紙的反諷,揉紙固然隨意,但揉皺形成的形態(tài),卻有著考量,有著造型的自由感,老赫之前做過很多裝置,這些揉紙甚至在未來可以做成雕塑作品,而回到平面,又不是素描的陰影輪廓堅實感。

老赫攝影

白色律影

生粉

尺寸兩米以內可調

2023

當然,我們還是要面對作品,它們是照片嗎?它們好像水墨作品,但它們依然是攝影,它們具有一種立體的雕塑感,但它們是平面的,獨特性在哪里呢?

老赫攝影

白色律影

生粉

尺寸兩米以內可調

2023

【2】

人蛻!紙性即人性,

蛻變的精神形態(tài)或世界的重新誕生

手捏,如同女媧造人,把無用之物與廢物,使之轉換為非物,但激活了物的靈魂。而揉紙如同女媧造人,就是生命的出生,就是任一生命的平等性,以衛(wèi)生紙來做作品,體現出老赫對于人性的獨特理解,人性應該如同可塑性的衛(wèi)生紙,卑微但樸素,如同一張白紙,紙性乃是世界的皮膚,可以被任意塑造,可塑性與誕生性,才是人性蛻變的前提,因此,如此的揉捏,乃是“人蛻”的生命變形記。

【2】

人蛻!紙性即人性,

蛻變的精神形態(tài)或世界的重新誕生

手捏,如同女媧造人,把無用之物與廢物,使之轉換為非物,但激活了物的靈魂。而揉紙如同女媧造人,就是生命的出生,就是任一生命的平等性,以衛(wèi)生紙來做作品,體現出老赫對于人性的獨特理解,人性應該如同可塑性的衛(wèi)生紙,卑微但樸素,如同一張白紙,紙性乃是世界的皮膚,可以被任意塑造,可塑性與誕生性,才是人性蛻變的前提,因此,如此的揉捏,乃是“人蛻”的生命變形記。

揉捏衛(wèi)生紙,不是簡單的物質性,而是人性的蛻變,是人蛻的藝術形態(tài),是精神的皮膚。

紙性即物性,紙性即可塑性,紙性即皮膚,紙性即蛻變的材質,一切都在蛻變之中,蟬蛻,蛇蛻,人也蛻!

一切的生命都處于蛻變之中,唯有蛻變,才可能轉化,才可能重新深層。

人性尤為需要如此,不蛻變的人性,就不是生命,人性之為人性,就必須在“人蛻”的藝術中,重新出生。

此形態(tài)的變幻,在老赫的手上,衛(wèi)生紙之為皮膚,也是世界原初的皮膚,是生命的重新出生,是世界誕生的形態(tài)學。尤其是揉紙帶來的凹陷,形態(tài)宛若蟲卵,或者如同漂浮而凝定的水母。老赫收集了水母的各種圖片,沒有一個一樣,而是千姿百態(tài)的婀娜多姿,他感嘆于大自然的奇妙,好奇這水母是誰設計的?是怎么樣形成的那種?這是生命本體的器官造型,是一直保持生長的活化軀體與虛幻生命。

老赫要在造型上具有一種生命的出生,世界的誕生,這些作品就命名為《世界的誕生》,讓我們想到法國畫家?guī)鞝栘惖耐髌?,生殖器官的直接裸露,但老赫的作品,僅僅是暗示,此“性態(tài)”的暗示,讓老赫的影像作品具有了一種杜尚的圖像情欲觀,但比巴塔耶的卑污唯物主義更為微妙含蓄。

此世界的皮膚,也是生命原始的元圖像,仿佛是“水母”的模仿物,與自然的對應擬似,激發(fā)了相似性的游戲,模仿生物成長最初階段的機遇法則,好像是某物,好像不是,一切都僅僅是原始的相似性的好像。無需命名。如同樸素的欲望。

【3】

虛影的體毛氣息,世界的子宮

老赫一直要發(fā)現“上帝的體毛”,攝影所帶來的虛影,衛(wèi)生紙的白色以及在拍照時帶來的影子,或者黑度,或者灰色,在前景與后景的對比中,帶來微妙的空間深度。此白堊紀的白洞,觸發(fā)了神秘的古意或荒寒的詩意,也打開了白洞的深度,如同卵巢的凹陷,喚醒了白之靈,讓欲望開花,回到水母游動激發(fā)的幻象,是生物性的宇宙記憶。通過人蛻式的皮膚還原,生成為世界的皮膚,白紙喚醒的皮膚觸感,也是皮膚細胞的再生性。

【4】

抑或是水墨?或非水墨?

或反水墨的水墨性?

怎么看,作品都好似水墨性的虛薄照片,從照片到繪畫,從繪畫到照片,虛薄藝術得到了新的連接,從杜尚到老赫——也許藝術史要重寫?但當你看到另一個系列,以罐頭盒的鐵皮展開通過拍攝形成的光波,你仿佛看到了量子化的水墨,光波的振蕩無比美妙,是繪畫不可能畫出來的光影的恍惚效果,這又再次強化了老赫的光詩繪畫作品,也許同樣需要討論——從沃霍爾到老赫,從罐頭盒到罐頭片?

此擬似水墨繪畫的黑白對比,就是世界的白晝與黑夜,黑白向著光波轉換。與老赫之前繪畫的對照,形成繪畫的光波的震蕩,喚醒暗物質的震蕩與折疊。

【5】

陰影的呼吸,人蛻的皮膚

老赫的作品,如同他自己所感知到的:展開了意識的滑行,打開了思想的子宮,形成了精神的蛻痕,宛若舞臺燈光下的靈魂舞蹈。

在平面照片上帶來的特殊的立體感,每一個暗部的細節(jié)都異常了得,而且作品足夠大,明暗又如此獨特,形成了陰影的呼吸,虛影的呼吸藝術!而從影來造物,從虛影中造物,這才是中國藝術的秘密!這是虛影的現象學,在光影,凸凹,靈魂,呼吸,恍惚,反轉的對比中,白紙成為了金子,獲得了晶體的強度與硬度。因此,這些作品,要求我們與虛影一道思考,去傾聽圖像的聲音,跳動與呼吸,但這些凸凹起伏的圖像,卻四不像,似是而非,但又反轉,以虛影接納了一切。此宇宙的皮膚與世界的皮膚,也是黑夜與光明一道呼吸的皮膚,是靈光蛻變之后的永恒皮膚。

此“人蛻”的藝術,也是靈魂過往的留痕與跡化,如同蟬蛻,蛇蛻,人蛻,也是整個世界精神之蛻,是大地靈魂之蛻。此人蛻的精神皮膚——似乎是靈魂走失后的殘留物,褶皺、印痕、劃道、凸起、凹陷、長短、曲直,這其中的節(jié)奏輕重、深淺都會引發(fā)不同的闡釋、解讀和聯想,形成了虛、空、白、幻、薄的觸感,每一幅都如此迷人,召喚觸摸,但又拒絕觸感,在此獨特的誘惑中,揉皺的衛(wèi)生紙,獲得了靈魂的肖像,也是人性蛻變的變形記。

【6】

性的形而上學,溫柔的性

此虛影,宛若靈魂走失留下的殼——人蛻,是生命體的普遍重生,是生命體的再次出生,是軀殼、外衣、表象,更是欲望之殼的脫去與蛻變。在老赫帶有道教神秘色彩的性感愛欲的形而上學觀照中,此揉捏的皺褶,讓我們看到德勒茲尚未思考的另一種東方性的褶子,但更為性感,宛若開放的花瓣或花唇。

老赫嘗試把它命名為“陰唇邊”,暗示生殖的孕育,與波利切利《維納斯誕生》的那個蚌殼,有異曲同工之妙。幾乎沒有水墨藝術家能夠把水墨做的如此“性感”,或者如此接納生命的孕育與感性,老赫的作品如同塞尚的欲望機器,一直以更為柔和的褶子,展現花瓣的柔軟,唇瓣的語言,如同女權主義哲學家伊利格瑞以女性身體展開的自我表達,這也是把水墨的陰性或雌性的柔美表達出來。

欲望的強烈轉化為紙性的溫柔,假借紙性,讓“性態(tài)”轉化為柔性,生成為更為柔軟的性感形態(tài)。道家的柔性智慧,在老赫勃發(fā)的生命感中,在女性身體的觸感轉化中,生成為東方的性態(tài)褶子。

因為太多的元素參與進來,使這個揉皺看起來如此很簡單的事情與事物,變的越來越結構復雜,元素繁復,成了一個超大、超復雜的系統,使原本清醒了然的事情好像罩上了一層又一層的薄紗與迷霧,所以說人生意義是熵增的但又是熵減的,就是這個過程中被無意攪渾了,變得與事實越來越不相符的一個地步了。

揉捏的性感之為觸感,并不走向欲望的誘惑,而是成為面紗一般夢幻的美感,無比的溫柔,無比的幻美。

【7】

虛假的堅硬,反諷的修辭

不僅僅如此,老赫繼續(xù)開拓攝影的表現力,形成平面上光氣融合的靈暈,在尖銳與柔細之間,對立褶子的完美結合,而且他用了一些金色,帶來一種廉價的,虛假的富貴或者是假繁榮,是一種表面現象的光澤與流光。如此這般的假金色鐵皮,具有一種虛假的堅硬。

老赫除了使用廉價用而必棄之的餐巾紙,也以舊罐頭盒的馬口鐵來產生波光的皺褶,與自己之前的《光詩》繪畫進行對照,加強了金屬的質感,在老赫這里,水墨乃是非水墨,以非水墨的材質產生水墨性的光氣融合的褶子,與光波震蕩的宇宙韻律。

老赫甚至以廚房里必不可少的生粉來作為拍攝的對象所形成的作品,具有一種堅硬的強度,一種普遍的感知模擬,帶來相反的觸感效果,老赫對于感知的逆覺轉化,已經得心應手。

【8】

光學無意識,天宇的圖景

老赫的這些攝影作品,具有水墨黑白虛影的作品,是世界的出生,是生命體之為胚胎的占卜,是世界之為愛欲的開花。種虛而造無,在虛中栽種,從無中生有。此影像化的準水墨性作品,來自于藝術家對于實物的即興導演與擺置,來自于攝影激發(fā)的“光學無意識”,老赫的作品,把本雅明所思考的光學無意識,在羅莎琳德·克勞斯的討論之后,以攝影的方式,加以了新的展示。

當然這也來自于老赫對于天宇的宇宙圖景的想象,我們在《天宇系列》上,看到了衛(wèi)生紙在揉捏中,加以獨特的光感后,仿佛如同星云,藍色的天際,似乎是天外飛來,或者來自于夢中的虛托邦。

【9】

揉紙的蛻變,靈魂的變形記

老赫的藝術,宛若世界最初的巫術,宛若古代的內臟占卜,一般的東西在水中浸泡就會出現問題,而人的內臟成天都浸泡在水里面,我們不能想象骨骼與骨骼之間那么的自然銜接仍然不失秩序的工作,我們不可能想象,還有什么神經系統,血液系統,實際上是一個極其復雜綜合體,好像是有一個高于我們人類的神靈,在揉捏著我們,在集合著我們,再創(chuàng)造著我們,因此,不是老赫作為藝術家在創(chuàng)作作品,而是被一只無名的手所揉捏著,如同我們的DNA,如同皺巴巴的胎兒最初一個月的生命形態(tài)。

一切才剛剛開始,在老赫即刻幻化的想象力催動下,這些揉皺之物,會生成出什么樣的萬象花樣,有著“超自然主義”何等的奇詭變形,還有待于我們拭目以待。

【10】

人蛻的藝術,靈魂的皮囊,

現代性批判的覺悟

人性,一直在蛻變,只是人性自身在現代性的技術之后,喪失了此蛻變的活力與敏感,靈魂也僅僅是一具臭皮囊而已。這也與基弗在討論蛇的蛻變時發(fā)生了共鳴,在蛇的不斷更換的皮膚中也展示了藝術家的蛻變,藝術家也必須進入此蛻化的發(fā)展與層面的變化之中。

老赫的藝術,以最為簡單的揉紙,及其相關的擠壓方式與攝影布置,讓我們看到了人性蛻變的可能性,人性靈魂出竅的綽約風姿,這是現代性從未夢見過的人性底色“膠片”,是現代技術與人性共生的光學無意識之神奇表達。

人蛻的藝術,召喚靈魂的重新出場,以此形成了現代性批判的尺度,生命之物都有待于蛻變,人性必須一直保持蛻變,個體必須第二次出生。但這需要經過藝術的揉捏與重新的光照,才可能以靈魂的形態(tài),在多重陰影的映襯下,獲得瞬間的輝煌,這是個體化的戲劇閃耀,但也是靈魂的重新出場?,F代的人性已經陷入機械勞作與疲憊厭倦,老赫的人蛻攝影作品,卻可以置換我們的皮膚,使之獲得新鮮的活力,讓靈魂顯現出從未有過的柔軟之美。

但這不僅僅是人性的皮膚,也是整個生靈的皮膚,是蟬蛻,是蛇蛻,是世界靈魂圖像的蛻變與變形記,藝術就不再僅僅是藝術,而是世界皮膚與宇宙靈魂的更新,體現出靈魂覺悟后重新出生的精神皮象,是對已經被我們遺忘的靈魂之本相的重新發(fā)現。

免責聲明:以上信息為瀚望號發(fā)布,不代表瀚望藝術網觀點。

更多內容

閱讀 2236